1 日中一時支援事業について

・日中一時支援事業では、障害者手帳を所持する者、療育に通っている一部の者が高い利用料金区分となっている。利用区分に障害支援区分を設けることや利用者の負担割合の見直しをすべきと考えるがどうか。

[市長] 私が答弁をする前提として、全ての保護者、ご家庭の方々が全員で行っているものとして答弁をしたいと思う。日中一時支援事業にはこれまで柔軟に対応してきた。

平成29年7月1日から休息利用と就労利用を区分し、利用日数の上限を設けた。

令和4年7月1日/令和5年7月1日に利用区分について、経営者側の考えというのも導入してきた。平成25年度が総額3,800万円であったが、今年度においては補正予算を入れて1億1,800万円という金額になってきた。

日中一時支援事業は任意事業であることから、市の負担率が非常に高いという状況がある。

本当に持続可能な事業になっていくのかどうかということは、我々自身はみんなでよく相談して考えていかなければならない。

利用人数であれば、平成25年が8,430人だった延べ人数が、現在は2万8,128人であり、これだけニーズが高いものはないということはないが、この施設の経営者の財政、運用、そしてご家族の費用負担、そしてもう一方で、放課後デイサービス、保育所と学童などとの関わり合いなど、お互い相互理解の上で、まず最初に実態調査を行なっていきたい。

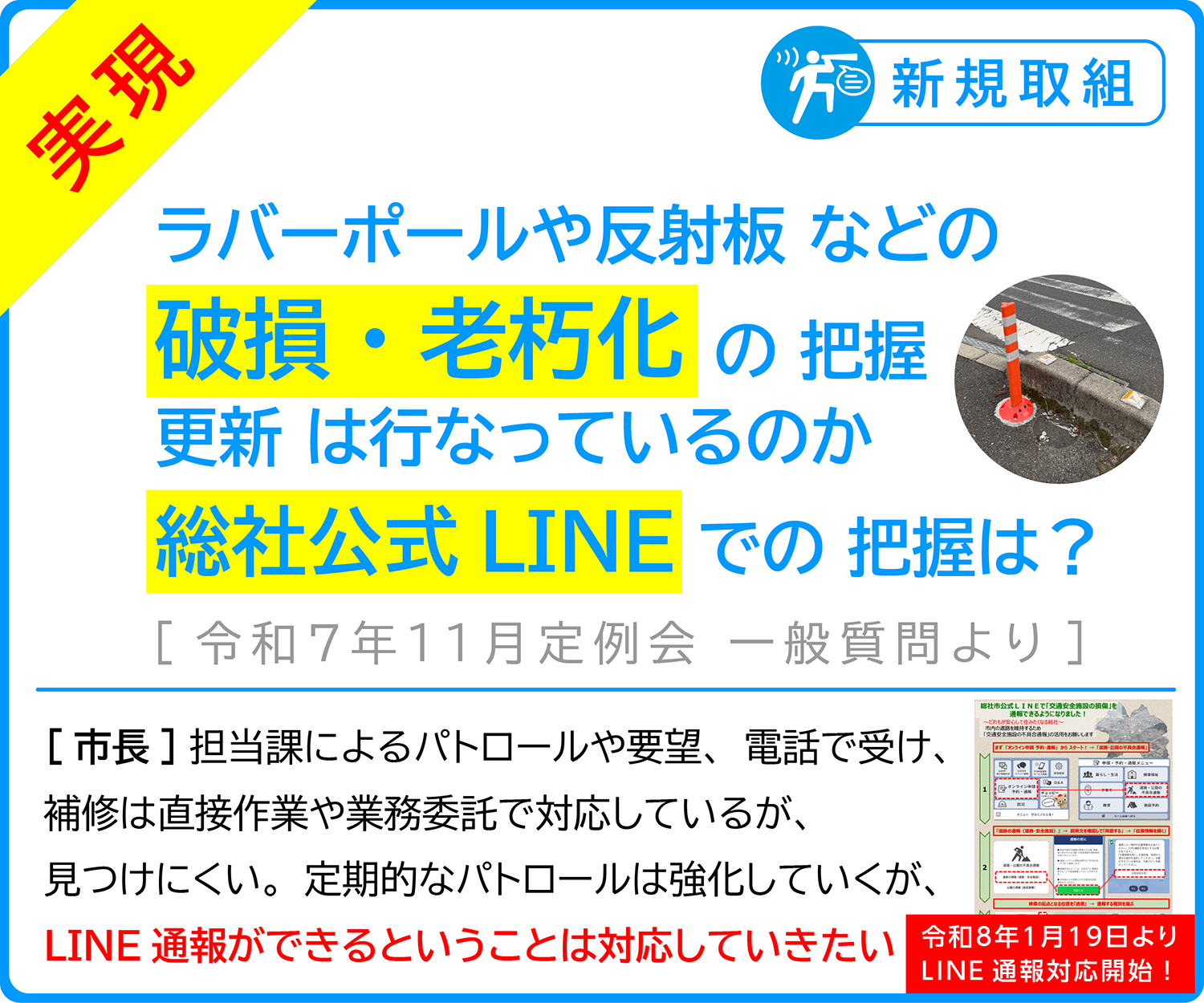

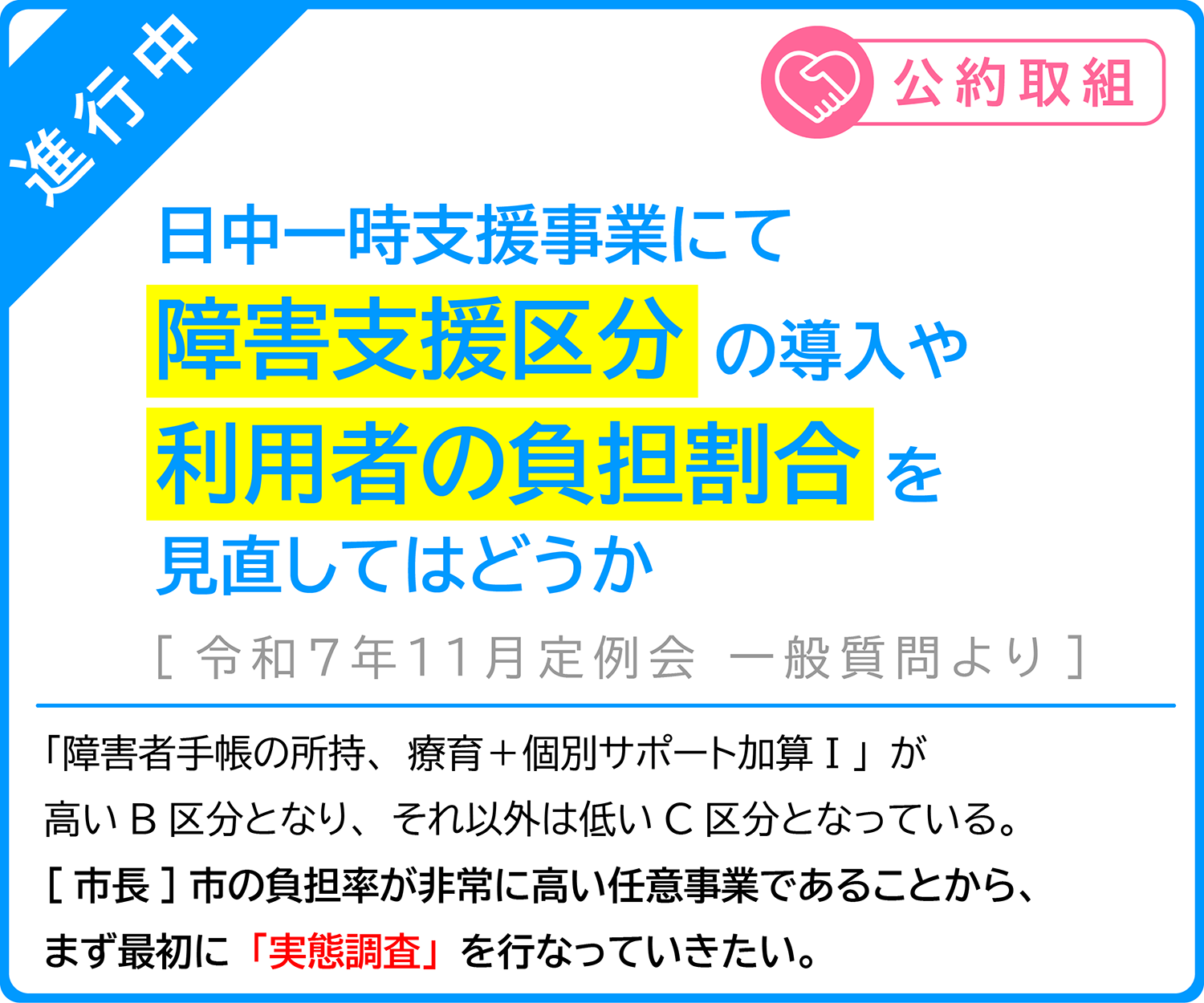

2 道路について

・道路付属物であるラバーポールや反射板が破損していたり、老朽化しているものもあるが、設置箇所・破損・老朽化の現状を把握し、更新は行なっているのか。また総社市公式LINEを利用した通報での把握は行わないのか。

[市長] ラバーポールとか反射板の破損、残ったボルトには私も引っかかりジョギング中に転んだことがあり、非常に危なく感じる。

危険箇所につけているのがそもそもラバーポールであるが、その残存物というのは非常に危険性を伴うわけであり、これは本当に道路瑕疵などで問題になる部分である。

現在は担当課職員によるパトロールや、土木担当員からの要望、市民からの電話などで、補修は直接作業や業務委託で対応しているが、1件1件の通報などで、あるいは目視などで見破れるものではなく、なかなか見つけにくい。

定期的なパトロールは強化していくが、ぜひLINE通報ができるということは対応していきたいと思っている。

[建設部長] LINE通報の具体的なものについて、現在は舗装、剥離の2種類であるが、改めて道路付属物の項目を追加し、具体に通報しやすいような形をとっていきたい。全てのラバーポール等について把握できていないが、現在パトロールを1週間に1回行っている。その中で、補修した箇所やある場所については記録をしていき、随時更新できるような体制を今後取っていく。

3 遊具について

・夏場は高温が続くなか、高温となった公園遊具による火傷の可能性の調査や、使用中止の判断など遊具への高温対策の状況はどうか。

[市長] 遊具の高温化による火傷の可能性調査については、通常の管理業務の中で遊具の温度を確認することでやけどの危険性を把握するように努めているが、なかなか難しい現状がある。

使用中止の判断については明確な基準はなく、遊具表面温度が著しく上昇し、火傷の恐れが高いと判断される遊具については注意喚起の掲示を行っている。

特に気温が非常に高い日や、直射日光下で温度が下がりにくい環境の場合には気温が下がるまで一時的な利用中止も想定をしている。

遊具の更新時、設置位置を充分に検討し、可能な限り日陰となる場所へ配置し、樹木の活用による日射遮蔽、注意喚起看板の設置、ステンレス製とFRP製などの素材特性を踏まえた検討をしている。

引き続き、火傷防止に十分配慮した整備を行うとともに、暑さ指数を参考にした熱中症防止に加え、触って熱いと思った遊具は使用しないで、という注意喚起を行うことを考えている。

・炎天下の下、学校園での遊具が高温となり使えない状況もあると聞くが、遊具への高温対策は適切に行われているのか。

[教育長] 学校園での遊具の高温化に対する対策として、各学校園で暑さ指数が基準を超えた場合に屋外での活動をしないということにしている。

日差しが強かったりしてかなり高温になる場合はステンレスなどの遊具については使用禁止ということを早めに判断するようにしており、幼稚園では、屋根として寒冷紗を設置する工夫もしている。

また、小学校の授業で鉄棒を使うような場合は、濡れたタオルであらかじめ冷やして温度を下げてから使用する工夫もしており、昨今の気候変動によって年々暑さが増していく中で、職員は注意を払って、子どもたちが安全に遊べるようにしているところである。

樹脂性はステンレスと比べてる耐久性に劣るということもある。遊具は古くなったものについては更新はするが、暑さ対策のために更新していくということは現在考えてない。

4 若者施策について

・学生や若者の声や意見を集めることや、本市でのさらなる活躍をしてもらうため、以前行っていたそうじゃ若者塾のような市政の勉強会から始まり政策提言までを目指す「若者会議・若者議会」の取組を行ってはどうか。

[市長] 私はやりたいと、やればいいと思っている。

そうじゃ若者塾の一期生メンバーは総社市の発展のために、様々なことを起こしてくれるようになっているんで、それに続く二期生はコロナで中断してしまったが、新しいものを作っていけばいいと思っている。

私も、皆さんもそうだと思うが、選挙活動をやっていれば、地域のお祭りや夏祭り、秋の文化発表会など、地域の決め事の中でやっているというのが通例であり、選挙に出る時に「こんにちは」「どうもお世話になります」という感じで挨拶をしてきたのが、今までの総社市であったかもしれないが、今は違う。

様々なマルシェができたりとか、FLCBでティータイムがあったりとか、そこで「選挙に、投票に行こう」みたいなテーマで本気でやってる集団がいたりとか。変わったなという風に思っているのは、この若者塾の1期生、2期生の頑張りによるところがとっても多い。

コロナで中断はしたが、育成には成功したんだと、この企画そのものや、彼らの人生が、これから新しい形で、政策提言まで含めて、総社市を変えていこうという塾みたいなものも、大いにやるべきだと思っている。

[一般質問の動画を見る(約44分)]

|

1 熱中症対策について

・危険な暑さが続く中、子どもの屋内の遊び場がない現状をどう考えるか。また、商業施設の空きテナントに子どもの遊び場を作る方策や、夏休み期間中だけでも各公民館に遊び場を作り、利用してもらう考えはないか。

[市長] 商店舗の空きスペースについては本来、商店舗の空きスペースは、店舗が入るべきだという思いはある。

市内の大型商業施設においても空き店舗が目立つようになっており、それを見ると心が痛むが、何かまた新しい商店舗が入ってきてくれることをお待ち望んでいる。

ただし、使えるところがあれば、子どもの遊び場にするという選択肢も1つはあると思う。

家賃等のコストとの相談になるとは思うが、これを否定するものではない。

公民館についてはある地域の公民館では、公民館内での飲食禁止という厳しいルールがあり、子ども達が公民館で遊べなくなっているという状況があるんだという声を聞いている。

その規則、運用について、もう少し柔軟性を持たせた上で、子ども達が公民館の中に入ってきて飲食や、遊んで良いというような幅を持たせる運用の仕方を、当局、現場の担当課にお願いをしているところである。どのような規制の緩和ができるか、公民館の使い方については、子どもの夏の昼の居場所としてはある話ではないかと思っている。

2 多文化共生について

・外国籍の子どもへの日本語教育が行き渡っていない現状があると聞くが、現状の支援体制はどうか。また、現在行っている日本語教室で子どもの受け入れを行ってはどうか。

[市長] この質問は非常にありがたく、前回の参議院選挙時に外国人を排除するという、ごく一部の犯罪を犯したりとか凶悪であるとか、そういう論理を守らないとか、そういうものに対して、あるいは納税しないとか、それが全て悪で排除するべきだ、という争点になったということを非常に私は危惧している。

11月19日に外国人集住都市会議の座長を総社市がやっていて日本語教室あるいは日本習慣の教育、そして子どもの教育ということを考えようじゃないかということをやっている。

平成22年から市が主催している「地域でつながる日本語教室」を6月から3月までほぼ毎週日曜日の午前中に全部で30回程度行っていて、年齢制限がなく、子どもたちも参加が可能である。これまでも中学、高校生も参加していて、事前申し込みもいらないしということで、大体平均的に30人ぐらいのことでやっている。

これから育成就労という国内法が変わり、今までは基本的に技能実習生1号・2号、特定技能1号・2号の方については、日本国内の総社市から他市に移動するということは原則禁止であるが、これから育成就労になると国内転居が可能ということになり、規制が緩和されていく。

外国人の割利は人口に比例して反映されていくし、労働力にも反映されていくので、隣同士で取り合ったりするということ、私はそういうことはやるべきではないと思っているが、日本語教室をちゃんとやって、選ばれる市になっておかなければいけないんだという課題があると思っている。

[教育長] 日本語指導を必要とする子どもたちへの学校における現状の支援体制ということについては、今年度は「常盤小学校に1名」「総社西中学校に1名」それから「中央小学校と神在小学校に兼務で1名」の合計3名の県費の教員の加配により、学年に関わらず、個々の日本語の習熟度に応じて週1時間から5時間程度の指導を行っている。

また、市の教員を「総社西中学校と総社中学校」にそれぞれ1名配置し、授業の中で支援にあたっている。

その他の支援としては今年度、新たに「音声翻訳機」を市で購入しまして、希望する「学校4校に7台配布」し活用してもらっている。

また、日本語指導を行っている学区以外に居住する児童生徒については、指定学校を変更して、日本語指導を行っている学校への就学が可能になる制度を設けている。この制度を利用し学区外の学校へ就学している児童生徒もいる。

しかしながら、年々状況が変化をしており、これからも日本語指導を必要とする児童生徒の個々の状況をしっかりと把握し、考慮しながら課題も含め、有効な方法をこれからも検討してまいりたい。

3 窓口について

・窓口での混雑を減らすためにも、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの証明書取得の利便性をより促してはどうか。また、繁忙期など期間を限定し、証明書発行手数料の引き下げキャンペーンを行ってはどうか。

[市長] 新庁舎1階でワンストップということになり状況を見ていると、8月のお盆の頃がピークであり、月曜日の午前中、金曜日の午前中が非常に混雑している。

コンビニ交付がなかなか進んでいかないというデータについては「令和2年が1,632件」「令和3年が3,995件」「令和4年が7,372件」「令和5年が12,271件」「令和6年が13,026件」と進んでおり、コンビニ交付の利用割合は全体の割合でいくと「令和6年度で18%」の方がいる。

当たり前の話ではあるが、コンビニ交付割合が上がっていけば、市役所の1階の混雑状況は緩和されるので、広告やお知らせも含めて、その利用料金のサービス内容についても、今後検討していきたい。

4 ネーミングライツについて

・空調設備を設置することにより、今後の活用が期待されるきびじアリーナであるが、認知度向上や活性化、維持管理費軽減のためにも、同施設へのネーミングライツ制度を設けてはどうか。

[市長] きびじアリーナにエアコンを設置するというタイミングを持って「ネーミングライツに踏み切って」いきたいと考えている。

できれば早いタイミングで行えればありがたいとは思っている。手を挙げてくれる人がいることを望んでいる。

今回、武道館も空調を入れ、他の施設についてもネーミングライツは考えていきたい。

[一般質問の動画を見る(約40分)]

|

1 観光について

・本市の今後の観光事業を考えるため、点在する観光地を繋げる企画や、地域が持つ魅力、文化や農業を生かした体験型観光、高齢者や障がいのある方でも楽しめるユニバーサルツーリズムなどの本市を訪れたくなる企画立案を行うための観光地域づくり法人(DMO)に取り組んではどうか。

[市長] 本市は本当に良い観光地に恵まれていると思っている。

移住ということを考えた時にも適当な都会があり適当な田舎があり、原風景があり最高の土地だと思っているが、これをうまく発信、活用できていないというのがウィークポイントである。

そこで、新しい観光時代を切り開くという意味において、市制20年が経ち、これからさらに観光を進めていくためにもDMO構想については賛同したいと思う。

・本市の観光の弱みや強み、観光事業の位置付けや今後の戦略をどう考えていくのか。

[市長] 4つの課題があると考えている。

1つは「点在する観光地を結ぶ交通網」

2つ目は以前に土地規制のために誘致がうまくいかなかった「ホテルの誘致」である。

3つ目は「作山古墳の発掘調査でどういうものが発掘されるのか」

4つ目は「それらを総合したもっと強固な発信力を持つこと」

これらを融合したものをDMOで論じ合いながら同じ方向に向け取り組んでいきたいと考えている。

2 ファシリティーマネジメントについて

・ファシリティーマネジメント委員会について、公共施設の集約化や利活用、除却や解体、譲渡の検討や施設機能を変えていくのかといった議論の進捗状況はどうか。

[市長] 令和6年10月に「公共施設マネージメント検討委員会」を立ち上げている。総務部長を委員長、総合政策部長を副委員長とし、

政策調整課長、財政課長、財産管理課長、建築住宅課長及び教育総務課長を委員とした合計7人で構成している。

令和6年12月までに3回委員会を開催し山手出張所、清音出張所及びその他の財産の管理も含めた「83施設」を対象として、

今後の建物の方針を検討するための資料として、老朽度/使用頻度/建物診断を点数化した「施設カルテ」をつくり、これからジャッジに入っていく。

・本市全体の施設を考えていくのであれば、施設の善し悪しだけでなく、地域性や子どもの居場所である児童館や中高生のための居場所、公民館のコミュニティーセンター化など、さまざまな部署を交えた議論を進めていくべきと考えるが、今後どのような全体構想を描き、それに沿った計画を立て進めていくのか。

[市長] その通りである。地区公民館が6施設あり、分館が21施設ある。その地区公民館を順番にスクラップしてビルドしていき、エリアを分けた構想でやっていくのかも含め、基本構想を考えていきたい。

そこで施設カルテに応じた統廃合っていうのをやらなければ前に進まない。なので財政的な観点も合わせ、検討委員会にて基本構想とした上で施設カルテを用い、住民の声を聞き考えていく。

その1番の要因に市民の声というものを取り入れていきたいと思っている。

3 不登校について

・子どもがどうしても学校へ通うことが難しく不登校となることにより、親が就労を諦める実態もある中、家と学校以外の居場所であるフリースクールのような新たな場との連携、情報の提供機会、出席認定などの考えはどうか。

[教育長] 現在、総社市では、学校に登校しづらい子どもへの手立てとして、校内に別室を設けたり、

中央公民館に教育支援センター「ふれあい教室」を設置し、学校外の居場所、また学びの場として小中学生が利用して学んでいる。

教育委員会としては学校は「教科の学習だけでなく、社会性や協調性の育成の場」として大変重要なとこだと思っているので、

まずは、児童生徒が通いたいと思える場所となるような学校作りを進めていくことが重要だと思っているが、

学校だけではなく学校と、ふれあい室との併用をするという柔軟な対応も行っている。

フリースクールについては、欠席が続く児童生徒にとって、また保護者にとっても選択肢の1つであるという風に考えている。

市内にも新たに民間のフリスクールができたということも聞いており、

教育委員会では、現在、学校とフリースクールの連携のあり方、あるいはこれを出席扱いとすることができるための基準、ガイドラインついて取りまとめている。

完成次第、説明して周知していきたいと考えている。

情報提供については、学校にはできるだけ詳細に情報を知らせたいと思っている。

学校は、そういう1人の子どもの状況を考えながら、紹介することが適切と思った時に紹介できるような準備をしていきたいと考えている。

4 里親制度について

・さまざまな事情で親と離れて暮らす子どもたちを家庭に迎え入れる里親制度について、本市での取組状況はどうか。また養育里親や専門里親、養子縁組里親に親族里親や一時里親などの制度があることや、多種多様な支援や研修もあることを広く周知してはどうか。

[市長] このテーマについては、非常に悲しい、辛いケースもあるが、迎え入れる、幾多の里親がおり、それは深い愛と慈悲深い心のある方がマッチングをしているということである。

我が市でも里親申請の受理は可能であり「令和6年度は申請は0件であったが、令和5年度は2件の申請」があった。児童相談所の依頼ではあるが、職員が家庭訪問をし受け入れ可能であるか、経済状態であるとか心や愛、そういうものを有しているかなどを確認をしている。

10月には里親月間もあり、この里親制度そのものについて良く周知していくとともに、ぜひ里親をお引き受け願いたいというケースは多々あるので、協力をしていただきたいと思っている。

これは相当深い愛と慈悲深さ、一生のことであり大変なことではある。山名議員がここのところに目を向けてくれたことは感謝したいと思う。

● 里親制度について(総社市ホームページ) ★質問後に周知用ページが完成しました★

● 広げよう「里親」の輪(こども家庭庁)

[一般質問の動画を見る(約42分)]

|

1 働く環境について

・市職員の働き方の新たな選択肢として、現在の業務量の見直しも考慮した上で、育児や介護などの家庭的理由やプライベートの充実などから、市民サービスや生産性を向上させるためにも「選択的週休3日制」の試験的導入を考えてはどうか。

[市長] 市役所が新しくなり、どういった市役所にしたいかと問われれば「日本一市民に優しい市役所」を作りたいと思っている。

私を含め、市職員は市民の皆様方の税金で働かさせていただいているのが私たちの立場あり、どんなことがあろうが、市民を向いた議論をしていかなければならないと考えているが、日本一優しい市役所を作ろうと思えば、どうしても市役所で働く方々、職員さんが心豊かで幸せでないとそれは到底成し得ることはできない。

したがって「選択的週休3日制を試験的に導入」していきたい。

そのためには条例改正が必要であり、できる限り早く条例案を議場に提出したいと考えている。

職員の皆様が真に爽やかに、夢や希望を持って市民の方々に接することができるような体制づくりに努めてまいりたいと思っている。

2 教育環境について

・市立幼稚園について、民間との認定こども園化や、集約化等を視野に入れた幼稚園の今後の在り方を、今一度検討してはどうか。

[教育長] 幼稚園の民間との認定公園化や集約化ということについて、園児の少ない幼稚園では集団教育の提供が難しいなどの課題がある一方、個々の子供の個性を尊重する、あるいは細かな支援ができるメリットもある。

園児数を確保し、より効果的で特色ある教育を進めるために、教育特区や区域外就園制度を実施している。

今後、園児数の少ない園が出てきた時には検討も必要になってくる可能性はあるが、現時点では、民間の保育所との統合や近隣幼稚園の統合をすることなく、できる限り現状を維持していきたいというふうに考えている。

[市長] どの道やってくる道ではあろうかと思うが、それを待ち構えて閉園や休園を議論するのではなく、彼らの頑張りにもう少し期待して、温かい目で見守っていただきたいと思っている。

・市立小中学校について、大規模校化、小規模校化しすぎている現状がある中、児童生徒にとって適正な学校環境、施設の維持管理費を考慮し、小規模校の統廃合、大規模校の分離新設も考える必要があるのではないか。

[教育長] 小学校についても教育特区や小規模特認校制度を導入し、学校の特色づくり、あるいは児童生徒数の増加の取り組みを進めているというところであり、現段階では小学校の統合等は考えていない。

今後の状況につきましては、統合等を進めていかなければならない可能性はあると思うが、地域の協力をいただきながら、学校で魅力ある学校づくりを進めて、児童数の確保に努めてまいりたい。

大規模校に対しては、多様な見方、考え方に触れる機会が多く、集団の中で自己表現する力を見つける、そういう大規模の良さもあるので、分離新設をする必要があるという風には考えていない。

しかしながら、今後の土地管理、開発によって児童生徒数が急増した場合には、分離新設や学区の見直しということについても検討する必要が出てくる可能性はあると考えている。

[市長] やがて訪れる時がくることは確かだろうと思う。

本市の場合は人口が増え続けていて、教室の数が足りないやクラスの数が多すぎるので分離新設の議論がまだあるというのは喜ぶべきことではある。

しかしながら、今は児童生徒数が減少していく部分に対し、できれば1年でも長く廃校、閉校に追い込まないことを考えるということについて、教育委員会と足並みを揃えていく。

・各小中学校の体育館には空調設備が整っていないことから、各小中学校へ移動式空調設備を導入し、平時は児童生徒のため、災害時には避難所のための空調設備とする考えはどうか。

[市長] 学校の体育館も歴とした避難所であるので、移動式空調設備も勘案しながらやっていく。

[教育長] 通常の空調設備を設置する方法と、移動式空調設備をどう組み合していくか、財政面と勘案しながら考えていきたい。

3 維新幼小学校跡地について

・跡地活用について、その後の動きはどうか。

[市長] 森林組合岡山県森林組合連合会が高梁川流域サテライト施設として利用したいという意向があるということを地元に伝えたが、昨年12月に地元が賛同しないというような報告も受けた上で、この件はなくなった。

地元から様々な意見を伺っているので、何を選択するかということ、また民間事業者による活用を公募型プロポーザル方式というものも含め、これから検討をしていきたい。

[教育長] 地元の意見は非常に多岐に渡っており「避難所としての機能は残してほしい」ということは共通していた。

それ以外に、子供が遊べる公園・水内分館の移転、勤労青少年ホームのような活動場所、言葉の教室や不登校特例校、美術博物館、昭和記念館、スポーツ施設、陶芸家のアトリエ、道の駅、といった要望書が昨年出してくださっていたが、これを是非してほしいというのはなかった。

・跡地それぞれに対しての活用方針を本市としてはどのように考えているのか。

[市長] 公募型プロポーザル方式にした場合、地元の声がかき消されると、望んでもないものが来る、それを市がオッケーを出すというのはダメだと思うので、地元の発言権は担保した上で、プロポーザルを小学校単体で出す、あるいは幼稚園込みで出す、ということをよく考えた上でやっていきたい。

民間移譲であるならば、施設に対する損失部分の補填や維持運営費を運用もらえれば、非常にありがたくはある。

なので、そこの基本姿勢をできるだけ早めに固定化し、地元とさらに折衝していきたいと思います。

[教育長] 教育委員会としても地元とも何度も協議しているので、全てではないにしろ、全く反映しないというのはいけないと思っている。

条件の中に、例えば子供が遊べるスペースを作るとか、スポーツだったらスポーツ文化施設ということでプロポーザルを行う等、色々な方法も研究をしていきたい。

4 市民の安全について

・自転車保険加入については令和6年10月1日より岡山県では義務となっているが、自転車保険の加入や自動車保険の特約でも適用可能なことなど、市民に呼びかけるべきと考えるがどうか。

[市長] 非常に大事なことなので、自転車保険の掛け方について、現在の任意の特約、クレジットカードの紐付けをするとか様々あるので、それを市民に広く啓発していくということは大事である。その前に、自転車についてはヘルメットとの着用義務についても全く進んでいないので、市民に広く知らしめていくということは大切だと考えている。

・未成年者の喫煙について、制止しなかった親権者、たばこ及び器具を販売した者に対しての罰則があることから、有害なたばこから子ども達を守るためにも、大人側が正しい知識を持ち、子ども達に対して改めて啓発していくべきと考えるがどうか。

[市長] 現時点において周知徹底されていたかと言われれば、そうではないので、「学校、地域、親、そして行政が一体となって」やっていくべきだと思っている。

親に対する周知としては、家庭教育支援事業として実施している親育ち応援学習プログラムの中に取り入れて、参観日や保護者会の機会を捉えて喫煙の弊害をみんな参加者で考えていただくといった方策を検討しているとこである。

そもそも今時タバコか言われるかもしれないが、さっき小学生がランドセルを背負ってタバコのやり取りをしてるということを聞いたが、徹底してやっていきたいと改めて痛感したところである。

[教育長] 学校としては、これまで大人の責任というところ、学校で子ども達に指導したということは全くないことはないと思うが、そこを重点に力を入れて指導したということはなかった。

防止教育は当然行い、非行防止教室や薬物乱用防止教室にて警察の方、大学の先生にも講師になっていただき講演をしていただいたり、また県からパンフレットをが出されている。さらに社会の中で、喫煙というのはどういうものかということも教えていきたいという風に思っている。

また、後者に対しても、未成年者喫煙禁止法は販売者や保護者が罪に問われることもある、ということを学級懇談や、夏休み、地区懇談会などの場を使い、大人が子どもを守るという視点で支援、防止の教育を進めてまいりたいと考えている。

未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)の概要

・満20歳未満はたばこを吸うことを禁じ,違反者は行政処分に処する。

・親権者が,未成年者の喫煙を制止しないときは,科料に処する。

・たばこ及び器具(以下たばこ等)を販売する者は,未成年者の喫煙防止のため,年齢確認その他必要な措置を講ずるものとする。

・未成年者が吸うことを知りながらたばこ等を販売した場合は,50万円以下の罰金に処する。

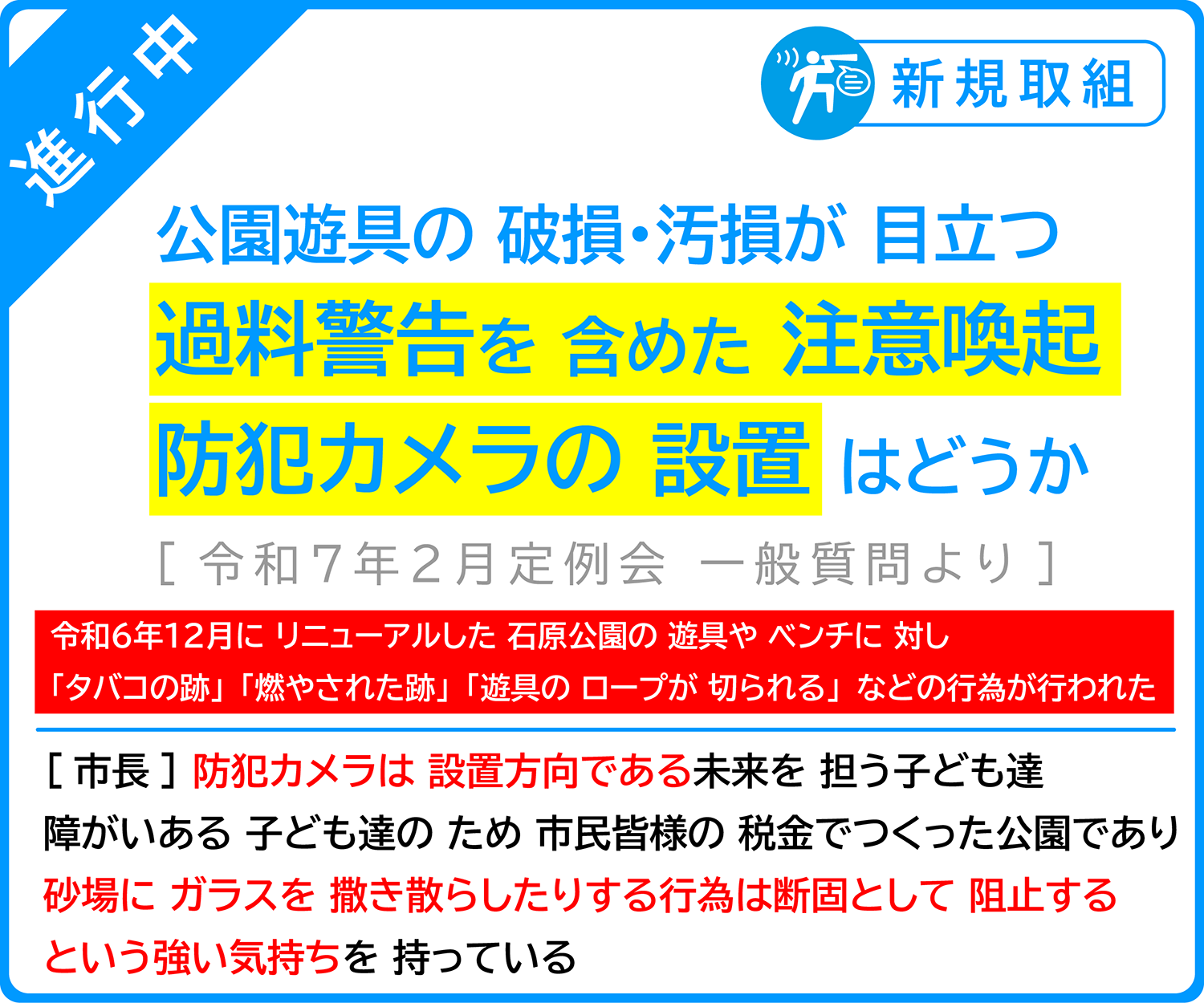

・市内の公園施設や遊具について、悪質な汚損・損傷が目立っている。総社市都市公園条例での汚損・損傷については「5万円以下の過料に処する」と明記されているが、それらを含めた注意喚起や毅然とした対応、防犯対策として公園への防犯カメラ等の設置を進めるべきと考えるがどうか。

[市長] 石原公園での「遊具を切ったり、火で燃やしたり、砂場にガラスを撒き散らしたりするような」出来事は許しがたいことである。

直ちに警察協議もし巡回パトロールの回数を増やしていただいた。

防犯カメラに関しては設置するということで動いているが、本当に将来の子供たちのために、未来を担う子供たちのために良かれと思って作った、いろんな子どもがいて、障がいがあったり、輪の中に入れない子どももいる。そのためのインクルーシブ公園を、みんなの税金で作った公園をこれだけズタズタにする人間がいると思えば、それは怒りも込み上げてくる。

そのような行為を「我々は断固として阻止する」その強い気持ちと共に、これからそのようなことが起こらないような手立てというものを十分とってまいりたいと考えている。

※令和6年12月にリニューアルした石原公園の遊具が1ヶ月経たずに「タバコの焼け跡・ベンチへの火の跡・遊具のロープを焼き切られる・砂場にガラスが撒き散らされる」といった行為が発覚。幸い怪我人は出なかったものの大変許し難い行為であり今回の質問に至った。

[一般質問の動画を見る(約60分)]

|

1 DX推進について

・新庁舎の窓口ワンストップ化ばかりが話題となっているが、全体のDX推進について、今後の展開、方針をどのように考えているのか。

[市長] 1つ目は行政の効率化であり、DX化を目指す38の分野のうち12分野はやっていける。効率化を計りながらトライしていく。

2つ目はそれにより市民サービスが向上することを目指す。市役所にこなくても解決できるようになることである。

[総合政策部長] 計画はまだ完成していないが、いつまでに何をやるという計画の策定は現場で作業を進めている現状である。

DXアドバイザーの陣内氏については今年2月に来庁された際にも、今後の方針や想定について意見交換を行っている。

・総社市公式LINE「スマホ市役所」のさらなる機能の充実や、市民が最適な情報を選択ができるようなセグメント配信を行ってはどうか。

[市長] 12のツールをスマホ市役所で運用しているが、この項目を増やしセグメント配信をやっていけるように努力していく。

・地域におけるデジタル回覧板の推進としてモデル地区の設定や、デジタルに対して苦手な方に対して、地域へ出向いてのスマホ教室の開催などを行なってはどうか。

[市長] 市としてももういよいよ選択しないといけない時期にきている。やっていくが「勇気を持って」という言葉がついてくる。スマホを持っていない方、わからない方、そもそも受けつけない方にはよく講習しながらやっていかないといけない。

少数意見はあるが、そこは我慢してもらわなければならないというハードルがあり、それを乗り越えなければならない。

どこかモデルを決めてデジタル回覧板をやっていき、発揮させていくのは1つのこれからの道だと考える。

2 学校備品について

・PTAへの加入は任意であることから、例えば卒業、卒園式の証書ファイルや筒など、学校園にて必ず行われる行事に対する備品がPTAから寄贈されていることについてどう考えるか。

[教育長] PTAは任意の取り組みであり、ここ数年は加入率が60%以下の学校が市内で増えてくると思われる。

加入率が100%でなくなったPTAのあり方について、学校との関係性をどう考えていくのか、社会教育団体としての役割はどうなのかを整理していかなかればならないと思っている。

物品の購入については教育活動において、子どもが個別で使用する物は基本的に個人負担となる。

卒業式の証書や筒も個人に関する物なので、個人負担である。

しかしPTA加入率が100%の学校園では会員の同意を得て記念品としてPTAが寄贈する場合もある。

100%でない学校園では寄贈を取りやめたり、PTAが未加入者から別途集金し寄贈をしているところもある。

学校園での備品については必要な物は公費で購入しているが、より教育活動が充実するような学級文庫・こどもニュース・花・花の苗などをPTAが役員の承認を得て寄贈している場合もある。

そのようなことが十分に整理できていない学校園もあるので、情報を得ながら徹底していきたい。

PTAがなくなった場合の考えとしては、保護者と学校はしっかりと連携をとっていかないといけないと考えている。

名前は変わっても良いが、PTAがなくならないよう教育体制が失われないようにしていくことは大変重要だと思っている。

[市長] そうはならないのが今の世の中ではあるが、理想としては全員PTAに入り、親が連合し学校を守ってもらいたいと考えている。

3 新庁舎について

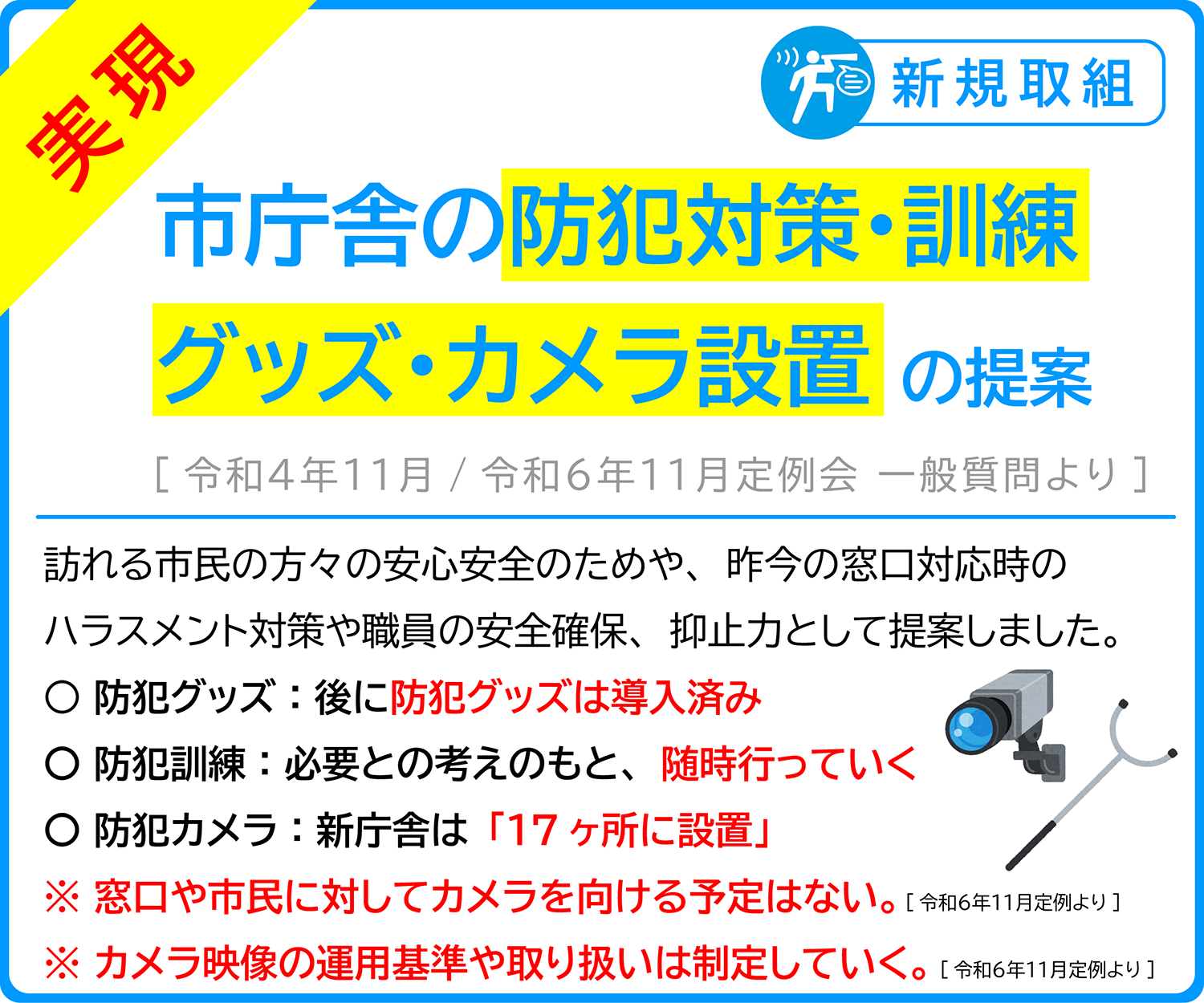

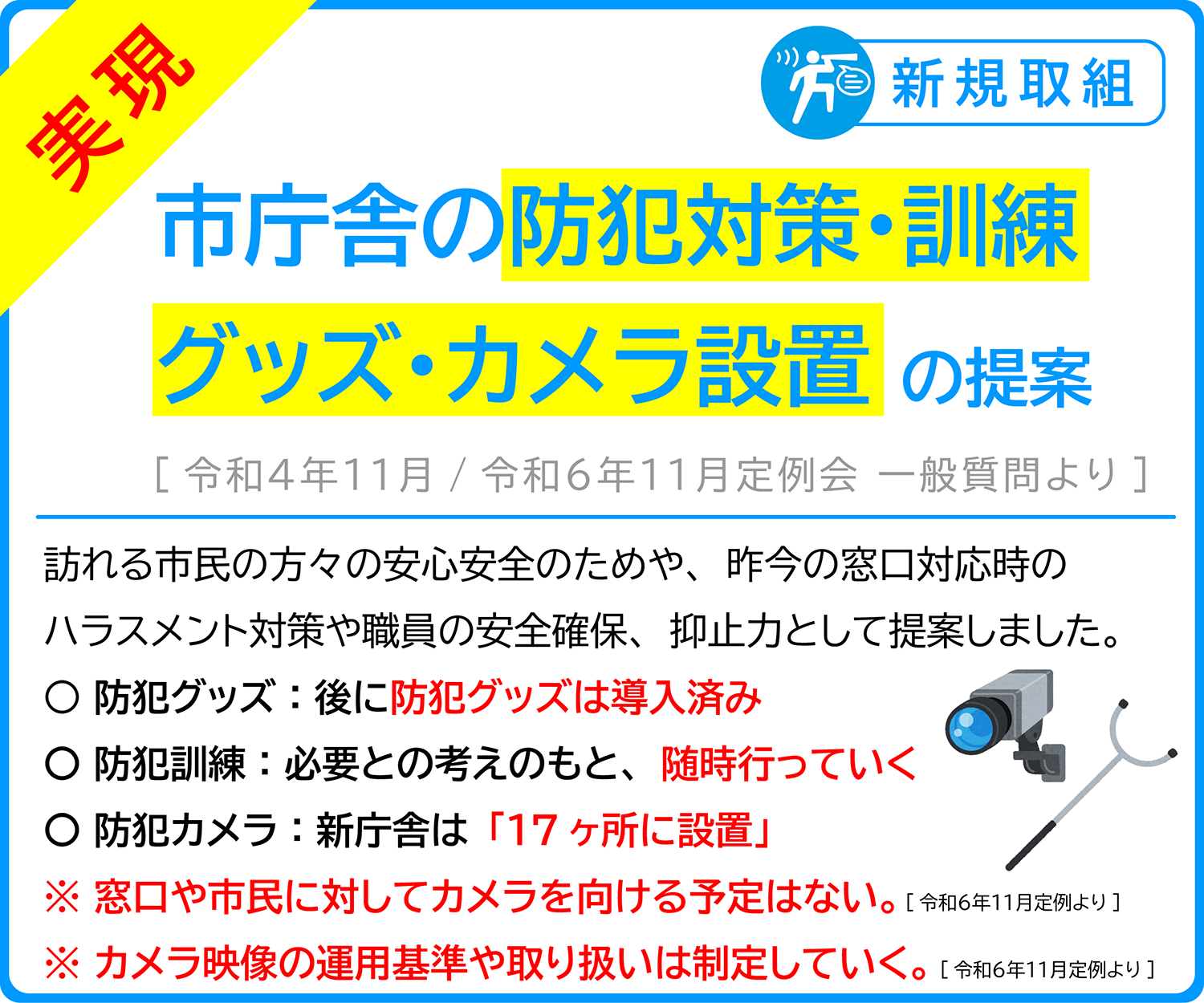

・新庁舎での防犯カメラの設置箇所の選定や、運用に関する基準はどのように考えているのか。

[市長] 安全から身を守るための防犯カメラ設置箇所は「17箇所」を予定している。

市民を信用して、信頼しているからこそ、頻繁に起こるのであれば話は別であるが、新庁舎の船出の際には執務エリアや市民に向けて防犯カメラを設置する予定はない。

[総務部長] 運用に関する基準、誰が管理し責任を追うのか、記録の保存期間や、記録媒体の取り扱い、廃棄はどうするのか、どういった場合に映像を提供をするのか、個人情報の保護条例の重視をどうしていくのか、ということを盛り込んだものを今後制定していきたいと考えている。

・個別の相談室での対応について、市民、職員のプライバシー保護、安全性の確保、各種ハラスメントなどへの対応はどうか。(相談室内から外へ知らせる通報装置も提案)

[市長] 市民はみんないい人ばかりなので、最初から暴言ありきで捉えて排除し、記録を残す証拠にするというような考え方はできるだけしないような方策を考えている。

[総務部長] 相談室を使用する際は必要に応じて複数人の職員で対応することや、ドアを開けたまま対応を徹底していきたいと考えている。今は考えていないが室内から外に知らせるような装置の設置は検討していきたいと思っている。

・防犯体制やグッズを整えるだけでなく、それらの使い方や緊急時の対応力を高めるためにも防犯訓練を行ってはどうか。

[市長] 警察や暴力追放運動推進センターと連携をしながら、年1回暴力対策責任者講習を行っているが、防犯グッズの使い方や防犯訓練について、さらに今後警察と連携して取り組んでいく。

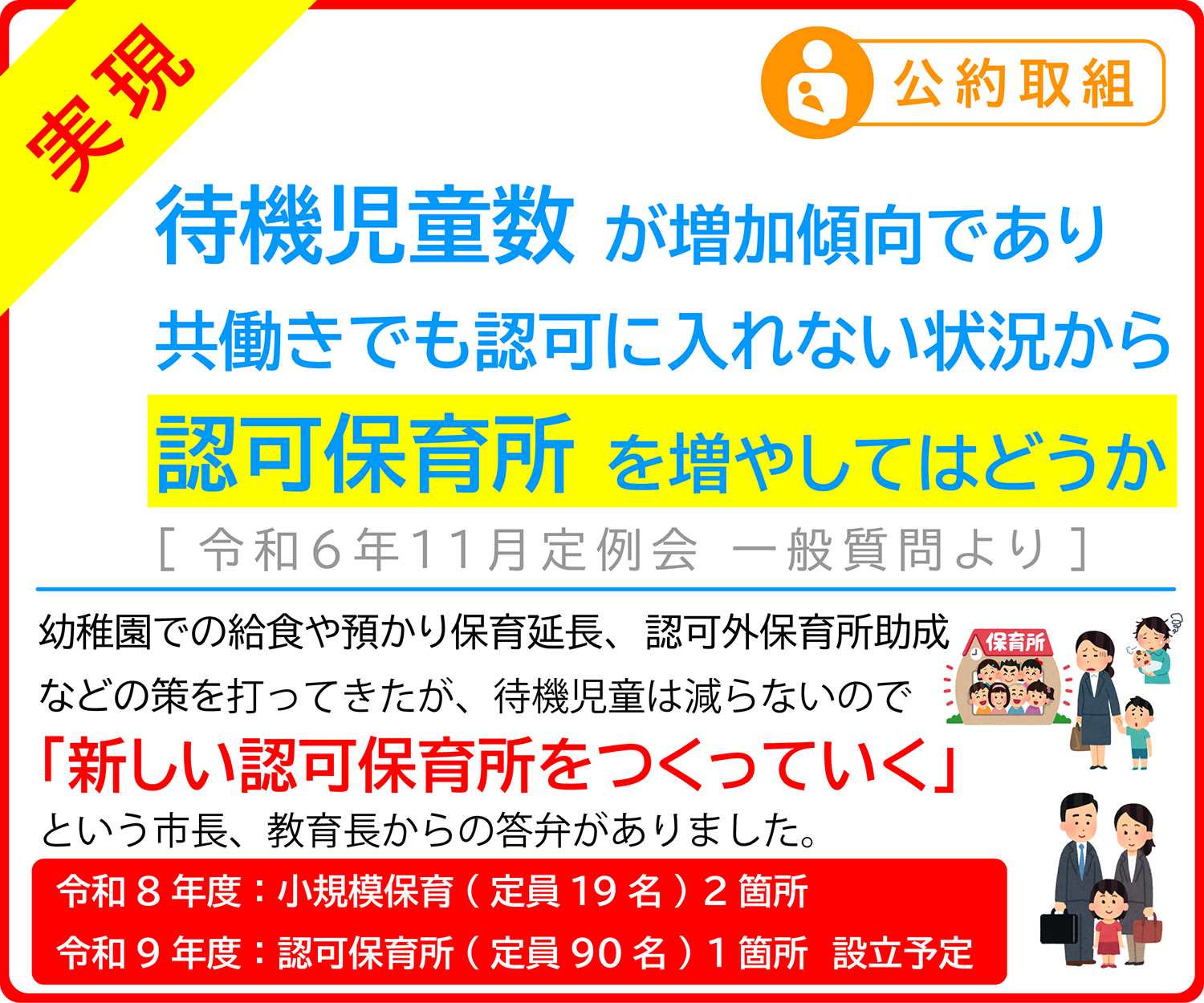

4 保育について

・子どもがいる共働き世帯でも認可保育所に入所できない実態があり、現在も3歳未満の待機児童数が増加傾向にあることから、人口増を本気で考えるのであれば、認可保育所を増やしてはどうか。

[市長] 現在まで幼稚園の強化策としてロングタイム、幼稚園の給食、放課後児童クラブの増員、増設、山手認定こども園の新設や認可外保育所への助成など手を打ってきた。

私自身も認可外保育所に行ってきたが、1歳2歳は殺到しているが断っている。また断ることも辛い状況であり、保育士が集まらない、場所が狭く運動する場所がない環境の中、みんな頑張ってくれていてもこの現象が起こっているということは、新しい民間の保育所を作るべき、お願いすべきだと思う。

民間助成をする形式でもって民間保育所を増やしていくということをせずに、今の体制の中で様々な工夫をしてきたいと思っていたが、いたちごっこのようになっている。

1個増やせばまた待機、1個増やせばまた待機。ニーズが高まっていくということを助長させていく。それが人口が増えてきた理由でもあったので、新しい民間保育所を作るべきだと思っている。

[教育長] 未就学児童に対する保育所入所申し込みの割合は「令和2年度は47%」であったが「令和6年度は52%」に増加している中、特に0歳、1歳、2歳が増加率が高いという状況がある。

これまでの対策を継続しながら新たな保育施設の整備の整備についても重要な方策として協議してまいりたい。

[一般質問の動画を見る(約54分)]

|

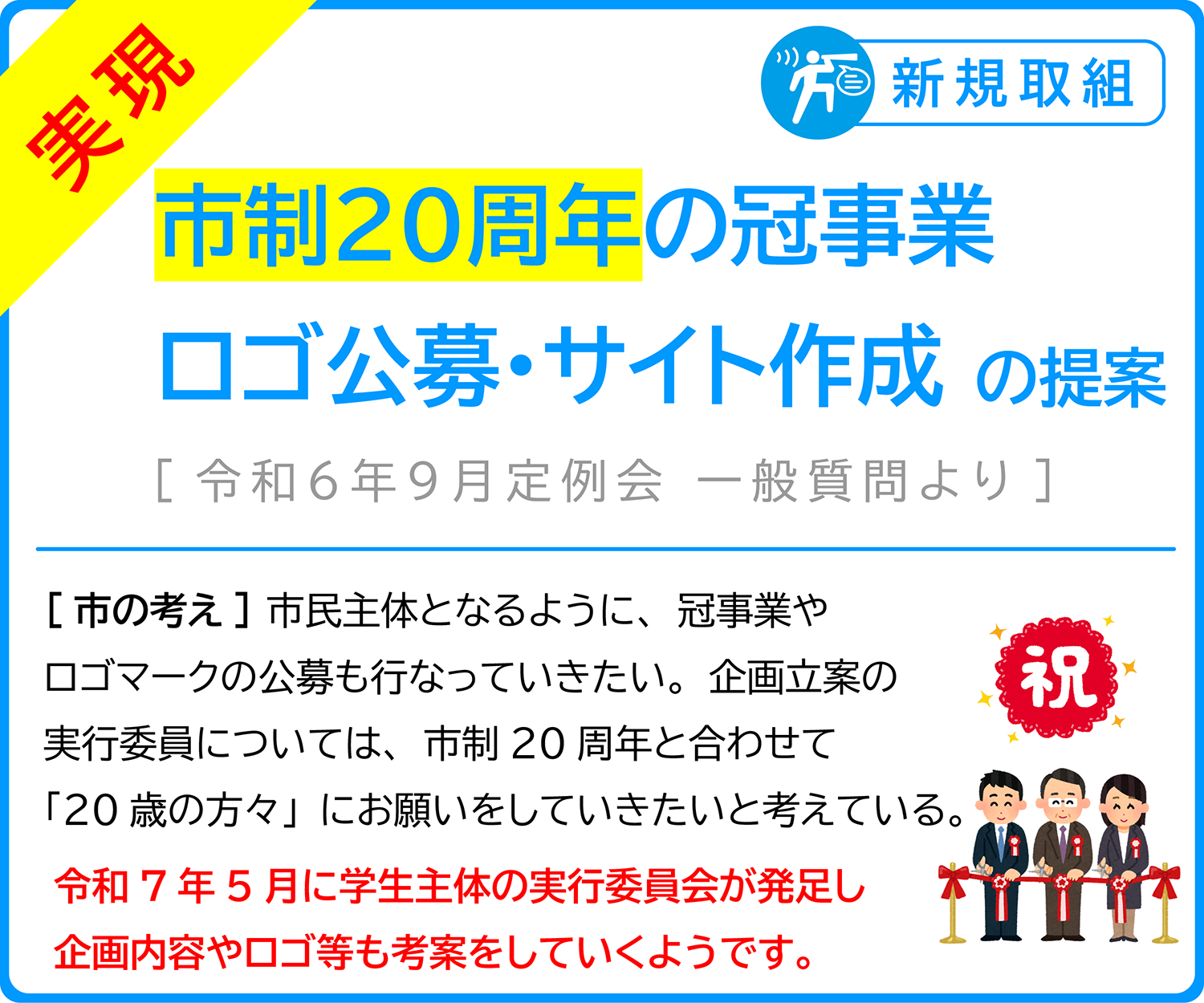

1 市制20周年について

・令和7年3月22日に本市は合併後20年を迎えるにあたり、市民、各種団体等と共に祝えるよう、共通認識をもつためのロゴマークの公募や、特設サイトの作成、年間を通じて合併20周年記念の冠事業を募ってはどうか。

[市長] 盛り上がっているのは市役所側ばかりであるので、20周年に向けて、市民主体のイベントやロゴ、冠事業を作っていきたい。

企画、立案の実行委員については市制20周年と合わせて「20歳の方」にお願いをしていきたいと考えている。

合併記念日は3月22日ではあるが、20周年の記念式典については別の日を想定している。

2 合理的配慮について

・令和6年4月1日からの「障害者差別解消法」改正により事業者に対して障がいのある方への合理的配慮が義務化されたが、本市の対応、市内の事業者に対する周知、対応はどのようになっているのか。また、事業所で働く障がいのある方と職場内での合理的配慮にいたるまでの建設的対話はなされているのか。

[市長] 総社商工会議所・吉備路商工会の協力もあり、市内1200の事業所に対してのチラシの配布を行なっていただいた。

障害者雇用をされている事業所に対しては支援や相談も行なっている。

建設的対話が全てできているわけではなので、障害者雇用センターが間に立ち、双方を繋ぎ合わせていっている。

本市での障害者雇用の視察が大変多い中でよく質問されるのが「障害者雇用センターは斡旋しているだけなのか?」ということに対して「不満や相談があり、現在1361人雇用されている障がい者の方の助けになることである」

雇用側もすぐに対応できるわけではないので、鋭意努力しながら対応をしている。

・教育現場では平成28年4月より児童・生徒に対して合理的配慮は義務となっているが、相談から配慮までの流れも含め対応はどのようになっているのか。また、タブレット等を活用した学習支援の状況はどうか。

[教育長] 児童生徒、保護者、教員が話しをして決定する。合理的配慮の相談があった場合は、教員、特別支援コーディネーターが対応する。

検討が必要な案件については、校内委員会で決定し、校内での共有、個別の支援計画にも反映し引き継いでいっている。

タブレットの使用については、音声読み上げ機能の使用や、場面緘黙の児童生徒については放課後等に動画を撮影したりと対応している件数が「18件(小学校:14件 / 中学校:4件)」ある。

少ない件数であるので、潜在的なこともあるので、今後についても校長会などで情報の共有を図っていきたい

3 療育について

・本市における児童発達支援,放課後等デイサービスの支給日数が「原則月5日」となっているが,子ども一人ひとりにあった療育環境を整えるため,支給日数を見直してはどうか。また,事業所を増やしていく考えはないか。

[教育長] 日数については相談支援員や事業所、保護者と相談し決定していく。原則月5日としているが、月1日から23日まで障害特性によって柔軟に対応している。

一方相談支援員によっては、日数に対しての認識違いの事例があるので、関係各所に対して認識を改めてもらう。

また、適切な療育を提供できる事業所確保は重要な問題である。今後市内で開業する事業所があれば積極的にこちらから相談していきたいと考えている。

「原則月5日」だけではなく月1〜23日と柔軟に対応できる周知と日数の表記は今後検討していきたい。

[市長] 障がいある子どもたちにとってはとても大事であることはわかっているので、状況をみながら考えていきたい。

・通級指導教室と療育との併用は原則不可となっているが、二者択一ではなく、通級指導教室と療育事業所との連携をすることにより、併用を可能とするべきではないか。

[教育長] 支援方針の一本化、複数箇所からの指導による混乱を防ぐ一方、子どもの活動幅が広がり、多くの経験を得られる。

保護者も相談先が増え心理的負担が軽減される面もある。今後通級指導教室、所属校、療育事業所との連携を深める方策を協議していきたいが、

利用者増による人員確保の問題もある。

・不登校の児童生徒の支援を強化するため、放課後等デイサービスと教育現場との連携を強めていってはどうか。

[教育長] 学校と事業所の連携支援は大変効果的なこと。

子どもの状況に合わせた支援ができるよう重要性の周知、保護者・学校・事業所の一層の連携を深めていきたい。

・言語訓練、手先訓練、数的訓練、認知訓練、コミュニケーション訓練などができるように、日常生活用具給付等事業で、本人の意思表示や療育支援を行うための器具の購入助成を行ってはどうか。

[市長] 大切なことなので前向きに検討する。

4 小児医療について

・本市における18歳までの医療費無償化の考えはどうか。

[市長] 過去に岡山県内で小学校6年生までの医療費無償化に踏み出したのが我が市であり、責任を感じていた。

保護者の負担を減らしていきたいと思っているので、中学校までの1割負担を無償化にしたところ、1,500万円程の増額かと思っていたが、実際は7,000万円程の増額となった。

高校生、18歳までとなると財負担が増えるので、慎重に検討していきたい。

物価高騰によってここまでかかるとは思っていなかったので、よく考えていきたい。

・小学校児童の虫歯を減らし健康な歯を保つことで、小児医療費の削減にもつながるとも考えられる「集団フッ化物洗口事業」に取り組んではどうか。

[教育長] 集団フッ化物洗口の効果があるという声も、洗口に薬剤を使うことでの反対の声もあることを認識している。薬剤の扱いも慎重にすることも必要であり、現在本市での虫歯率は14.0%と県内では一番低い。様々な意見もあるので歯科医師会や学校から意見を聞き慎重に検討していく。

[市長] 医療費が減っていくことで余った財源を子ども達に使っていこうと考えていたが、予定より大幅増となっている。医療費削減していく方法や子どもにとって良いことならば、どんどんやってほしいと考えている。適切な医療受診をしてもらいたいし、その先に高校生、18歳までの医療費無償化があるものだと考えている。

5 ヤングケアラーについて

・本市ではヤングケアラーは18歳未満と条例で定められているが、子ども・若者育成支援推進法が令和6年6月12日に改正し、ヤングケアラーが明記され、定義はおおむね30歳未満を中心としている。18歳以上のケアラーに対しての支援は今後どのように考え、行っていくのか。

[市長] 我が市は早く条例が制定をされたが、18歳でヤングケアラーでなくなり、支援が切れるのはダメだと思っているので、さらに支援を続けて行くべきだと考えている。

・様々な障がいのある家族がいる家庭、家族の介護を必要としているケースからケアラーを見付け出し、適切な支援につなげて行く考えはどうか。現在ヤングケアラーは「こども課」が担当となっているが機構も考え直すことが必要ではないか。

[市長] ヤングケアラーは様々な問題が重なっているのは事実であるので、障害者雇用センターや、ひきこもり支援、権利譲渡、生活困窮センターを連携していって支援に繋げていきたい。

現在担当している部署だけでなく、横断的にやっていくために今後は考えていきたい。

[一般質問の動画を見る(約71分)]

|

1 保育環境について

・令和8年4月より、保護者が就労していなくても0歳6ヶ月〜満3歳未満の子どもを保育所に預けられる「こども誰でも通園制度」が全国実施されるが、本市においては待機児童が解消していない状況で取り組むことができるのか。また本市での通園制度の試行的事業実施の考えはどうか。

[教育長] 待機児童の大きな問題はあるが、今年度はニーズ把握をしていきたい。

実施場所・保育士の確保についても市内の保育所や認定こども園、幼稚園等関係機関と十分に協議を行い、

令和8年度からの本格実施に向けて令和7年度からの試行も含めて検討してまいりたい。

[市長] 制度を運用できるように準備を進めている。期待するところも大事であるが、これによって保育にかけない子どもたちが、保育所でこの制度を利用することによって、幼稚園が取り残されないようなことも同時に考えていかなければならないと考えている。

・幼稚園が取り残されるというのはどういうことなのか。待機児童のことをどう考えているのか。

[市長] 0から3歳は保育所に通園するべきで。幼稚園を伸ばしていき総合的に待機児童を減らしていきたいと考えているが、こども誰でも通園制度のような一時預かりのようなことがずっと続いていくと「保育所の方がいい」となり「幼稚園に入らない」ということになれば困ったことになると心配して発言をした。

これからの議論にはなるが、総社市での保育ニーズは高まるばかりであるので、新設の保育所がもう1ついるのかいらないのか、将来の出生数の予測、子供増加の予測なども考えながら、幼稚園と保育所の合わせ技で、待機児童をゼロにしていきたい考えをもっている。

2 学校施設について

・維新小学校・幼稚園の跡地利用に関して、分館機能の移転や、地域利用と民間利用が共存するような公募型プロポーザル方式での利活用や、校庭を地域の避難所としての機能を有した防災公園とする考えはないか。

[教育長] 今まで何度か地域の方と話をしてきたが、分館の移転や防災公園、民間譲渡など色々あるが、大前提として「避難所の機能」は残しておきたいと考えている。これからも地域の声を聞きながらしっかり協議をしていきたい。

[市長] 地元の方と協議はしているが、積み残しとならないよう1つ1つ解決していきたいと考えている。また、今手を上げているところなどについても結論を長引かせてはいけないように決めていく。ダメならダメで1つ1つ結果を出していきたいと思っている。

・その手を上げているところはどこなのか。また地域の方々は知っているのか。

[市長] 岡山県の森林組合連合会から高梁川流域でのサテライト施設として利用したいという話があった。それは地域の方々にも投げかけている。

・どこを使いたいと話があるのか。そこを使用することで避難所としての機能に支障はないのか。

[副市長] まだ詳細までは煮詰めていない現状であるが、グラウンドと体育館を使いたいとお聞きしている。

[教育長] 校舎の一部、もともと地域と交流ができるホールや2階、3階にも同様の部屋があるので、そこを避難所としていく。

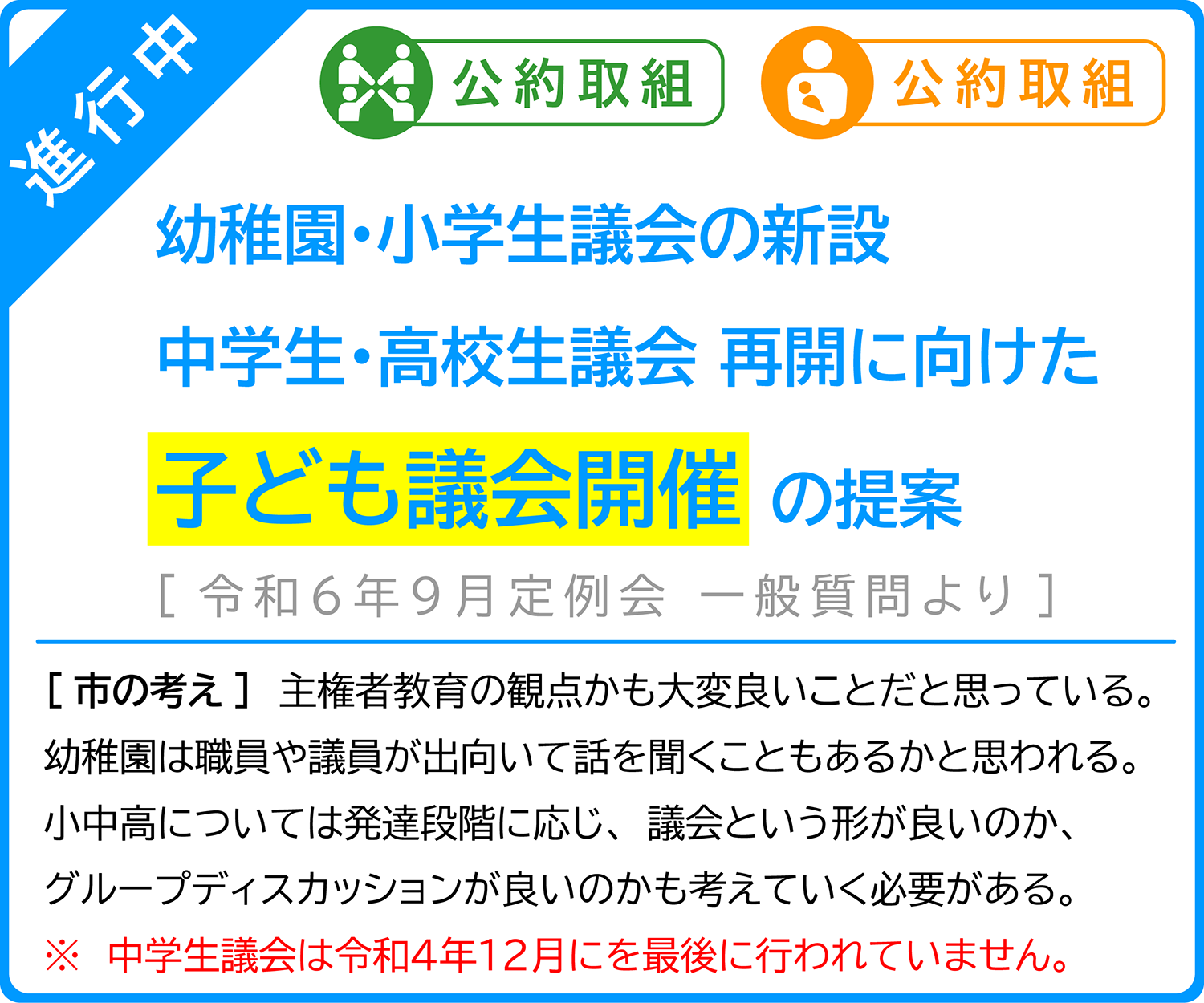

3 意見の聴取について

・子ども本位の自由な発想での意見を聞くこと、主権者教育の推進からも「子ども議会」を幼稚園、小学生議会を新設、中学生、高校生議会を再開してはどうか。

[市長] 幼稚園の議会対応は少し難しいのではと思う。小学生は課外授業などでできるかは教育委員会との相談になるが否定はしない。

中学、高校についてはそれなりに結果が出ているのでいいのではと思う。

[教育長] 幼稚園はなかなか難しいと思うので、職員や議員が出向いて話を聞くこともあるかと思われる。

小中高については発達段階に応じ、議会という形が良いのか、グループディスカッションが良いのかも考えていく必要がある。

実施については主権者教育ということからも積極的に進められている大変良いことだと思っている。

・市民の意見を聞くため、市民の無作為抽出や、オンラインの活用、世代やテーマを決めた参加者数や規模に捉われない、市民との対話を重視した「タウンミーティング」に取り組んではどうか。

[市長] 様々な方向で意見を聞く場面は作っていきたいと思っている。

4 市の事業について

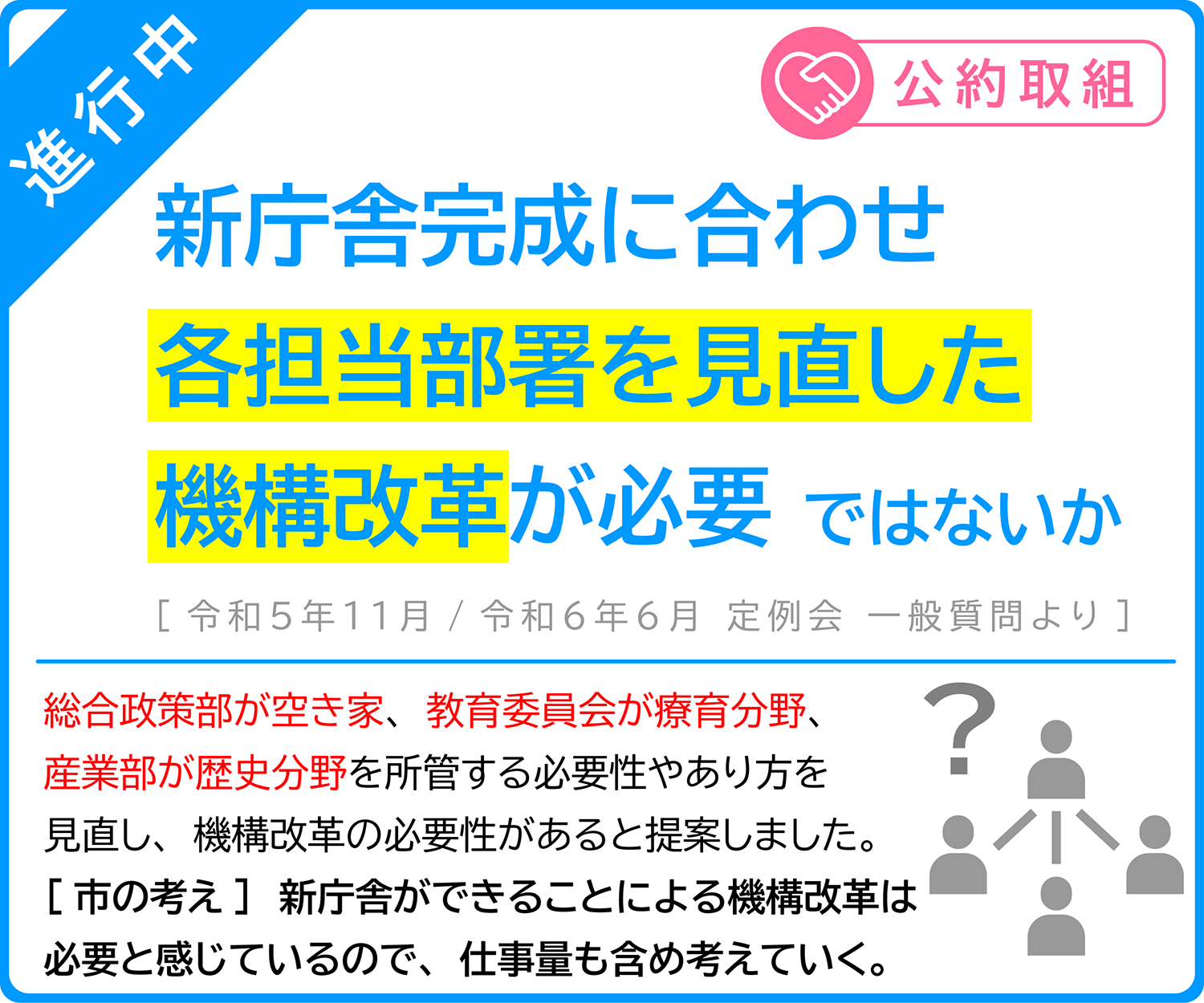

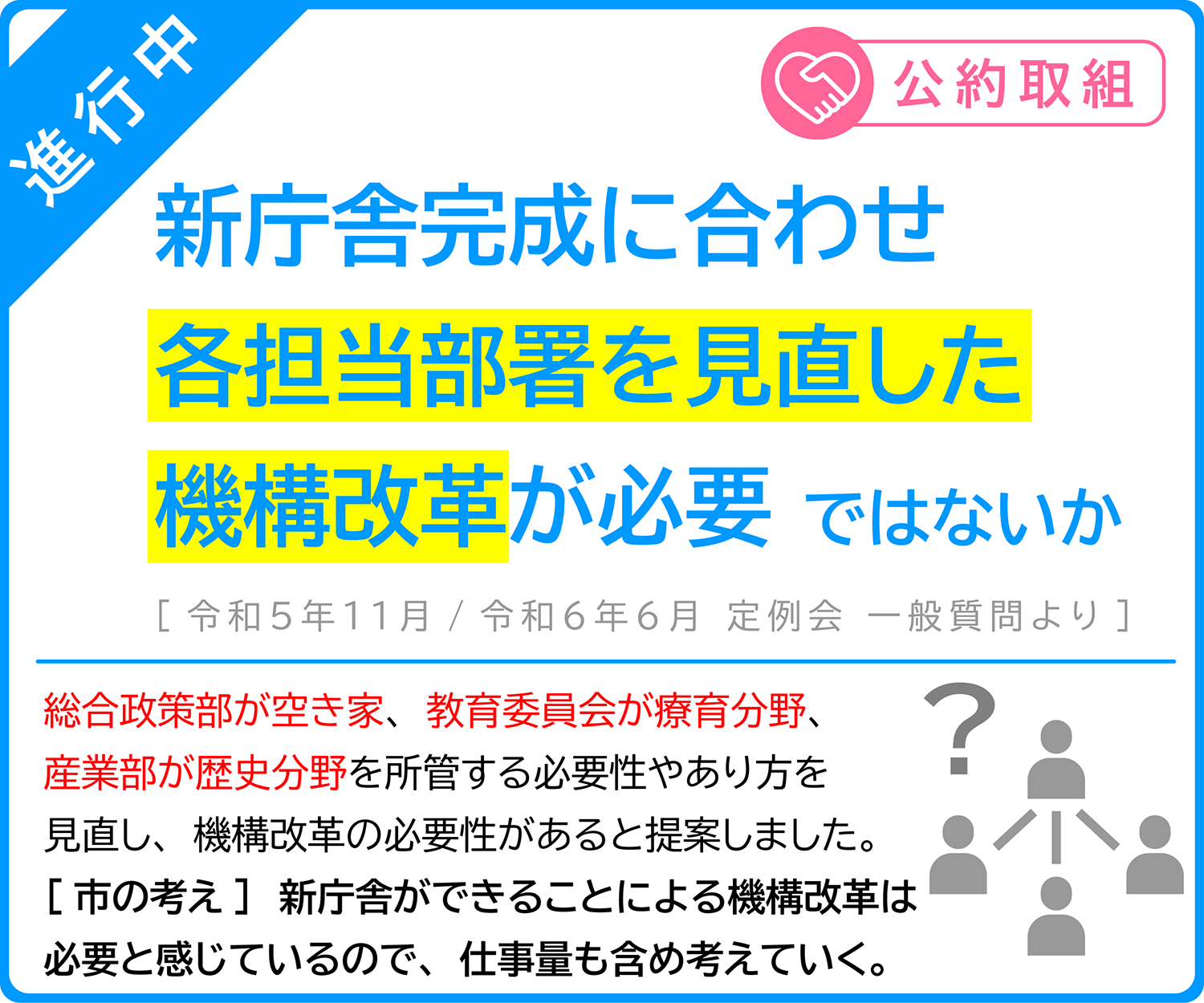

・新庁舎完成に合わせ、各事業を所管する担当部署のあり方を見直し、新たな体制を築く必要があるのではないか。

[市長] 担当部署が変遷していった理由が2つあり、1つは子どもについては一体として教育委員会が持っていたものを1箇所で解決する仕組みを作る。

その際に、混ぜ合わせると非常に忙しくなるかもしれないが、市民サービスを考えれば大きく包括することが機能強化につながる。

もう1つは市の歴史の中で教育委員会が持ちすぎていたものが多くあったので、歴史分野を産業部へ、スポーツ分野は文化スポーツ部を作り教育委員会の仕事量を減らしていった。

今回の新庁舎で器が変わるので、1階のワンストップをどう考えていくのか。人が少なすぎてメンタルが傷つくこともあるのならば仕事量も含めて機構改革をしていくことをこれから考え直さなければならない。

[一般質問の動画を見る(約46分)]

|

1 学校園について

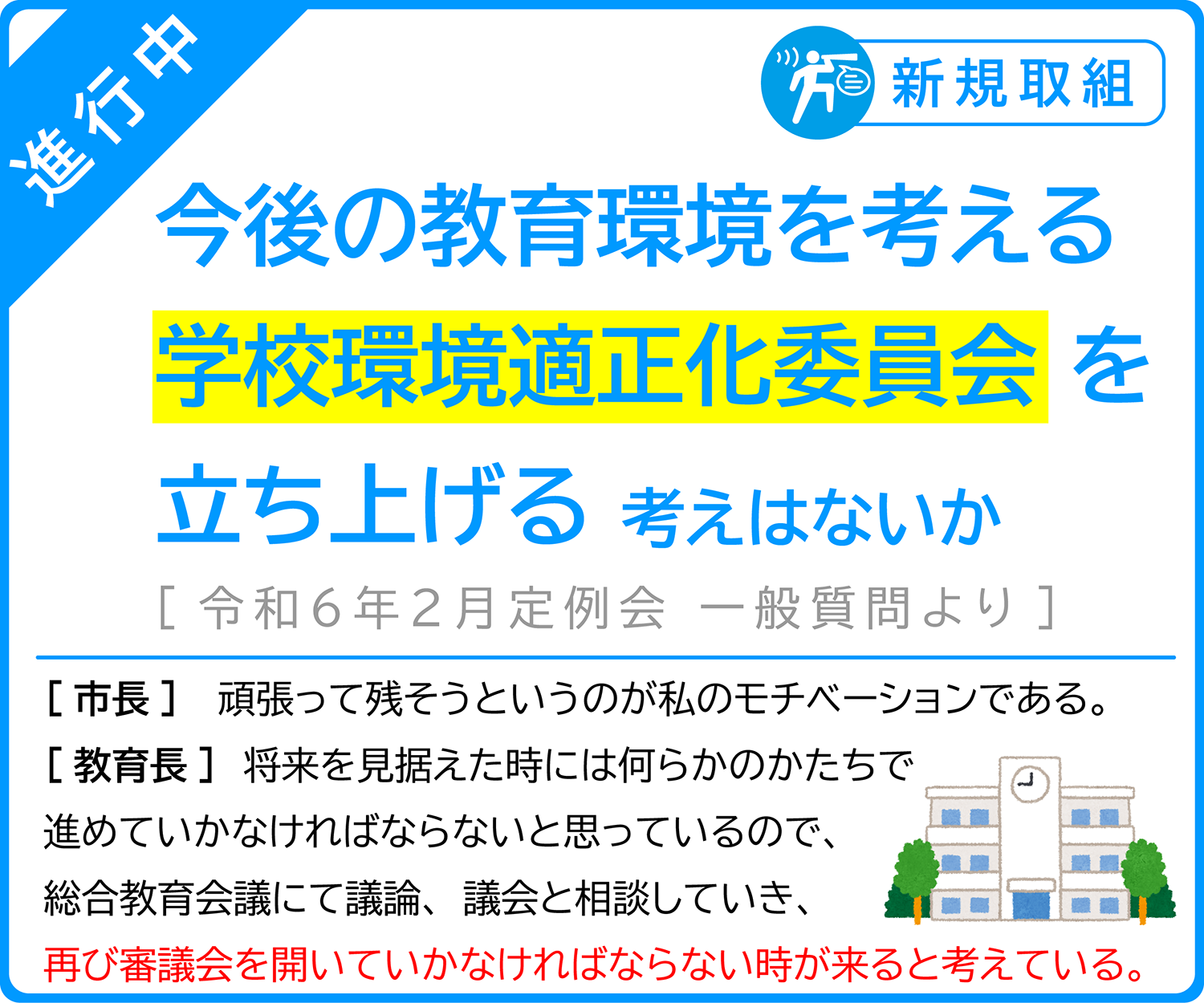

・本市における学校園について、人口減少地域の統廃合や、人口増加地域への新設・増設など、今後の人口動態を考慮し、教育環境を整えるための学校環境適正化委員会を立ち上げ、協議をしていくべきと考えるがどうか。

[市長] 頑張って残そうというのが私のモチベーションであり、子どもの幸せ、教育のあり方である。考えなければいけない部分はあるが、母校を残していきたいと思っている。

[教育長] 平成24年、25年度に学校環境適正化審議会を開催した時と比較すると、小規模校はより小規模に、大規模校はより大規模になっている。教育特区や小規模特認校制度をはじめ、その成果がでてるように努力していく。将来を見据えた時には何らかのかたちで進めていかなければならないと思っているので、総合教育会議にて議論、議会と相談していき、再び審議会を開いていかなければならない時が来ると考えている。

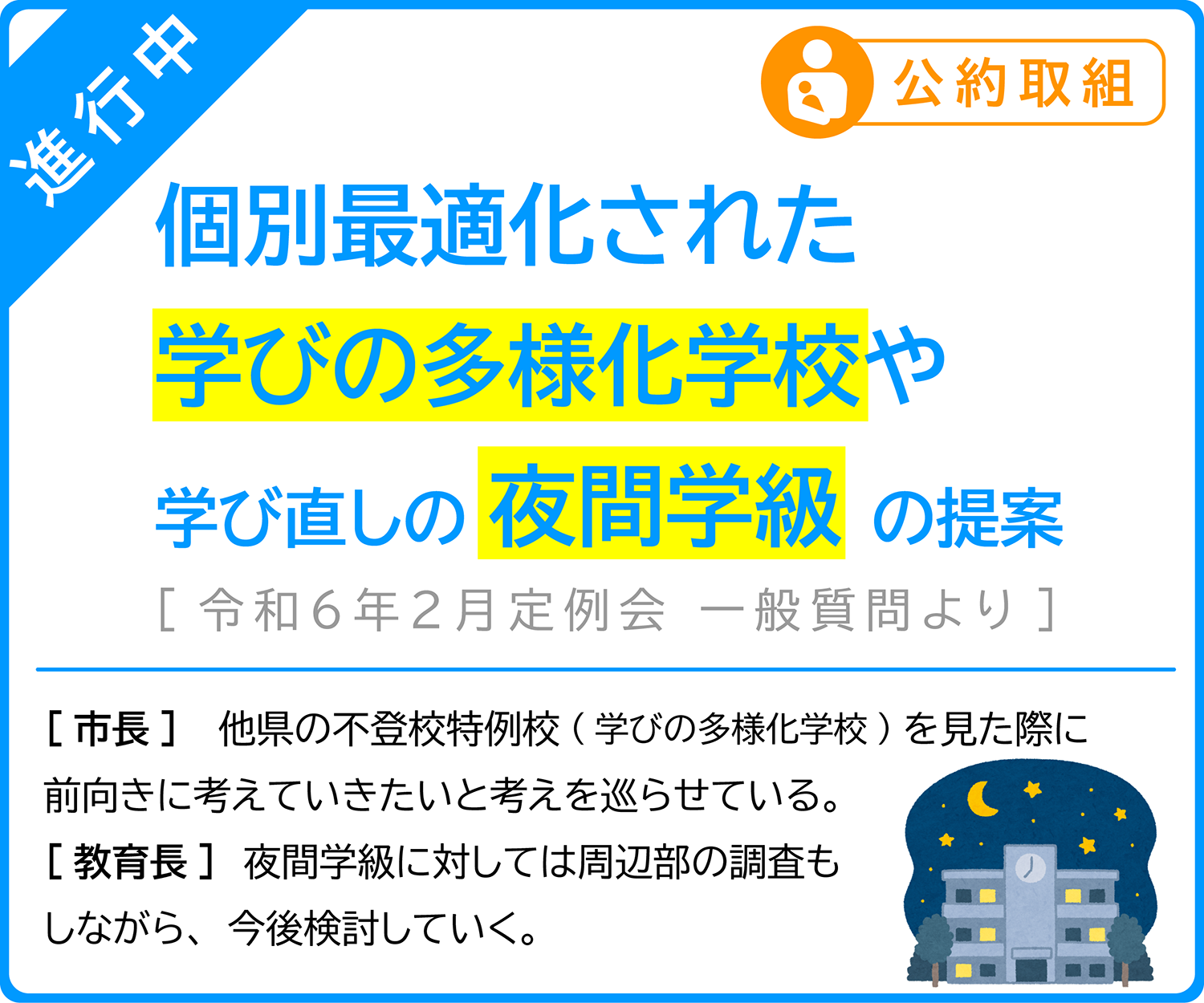

・老朽化した園舎・校舎の建て替えや、跡地利用も同時に考え、個別最適化した教育ができる「学びの多様化学校」や、学び直しができる「夜間学級」を考えてはどうか。

[市長] 沖縄県、鹿児島のフリースクールや不登校特例校を見た上で、やはり導入に対して前向きに考えていきたいと、考えをめぐらせていたところである。不登校からの引きこもりになる実態を見ながら、総社市としては市だけでなく、県域の子ども等にてを差し伸べていくべきだと考えている。

[教育長] 維新の跡地は地元との協議を進めていっているところである。夜間学級に対しては周辺部の調査もしながら、今後検討していく。園舎校舎は長寿命化を実施しているので、建て替えは考えていない。

2 公共施設について

・本市が保有している公共施設の老朽化が見受けられるが、今後、施設機能の集約化や複合化、施設の目的や用途の見直し,利用頻度,市民ニーズや適正な利用を考慮し、長期的な計画を立て、ファシリティマネジメント委員会を立ち上げるべきと考えるがどうか。

[市長] ファシリティマネジメント委員会を立ち上げていく。その上で、公共施設の将来のあり方を論議し、その決定事項に従いながら、中期財政計画を含めて、庁舎建て替え後の支所のあり方についても言及しながら協議をしていきたい。

・各施設の光熱水費や維持費には、昨今の物価、燃料費高騰の影響が多く見受けられる。維持管理や修繕費用を捻出するためにも、各施設の利用料金の在り方を見直す必要があるのではないか。

[市長] 市営プール、陸上競技場の利用料金は考え直した方が良いと考えているので、今後改定していきたい。

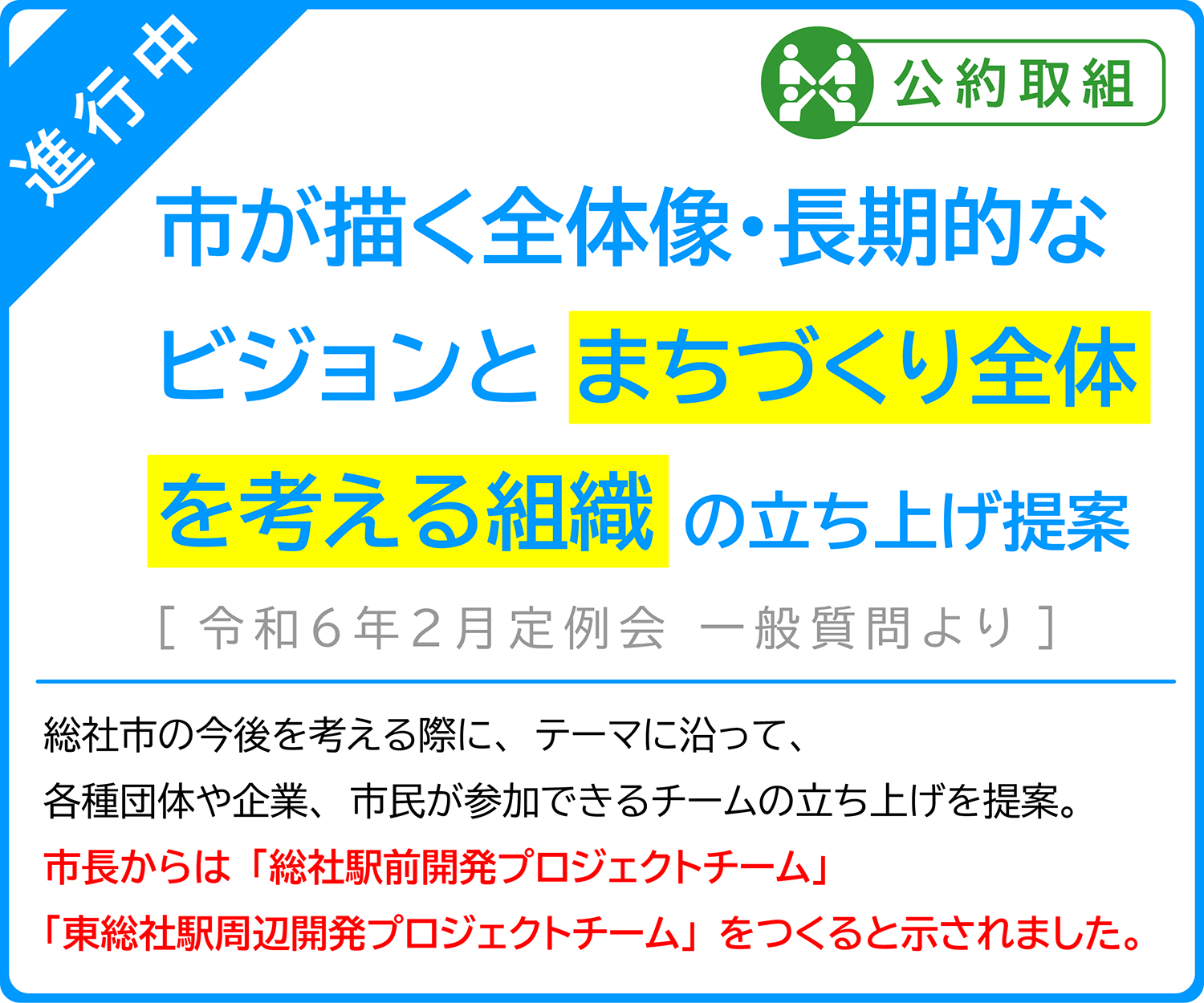

3 まちづくりについて

・本市が描く全体像、長期的なビジョンと同時に。「人口減少地域・人口増加地域・JR総社駅前やJR東総社駅・県立大学周辺や商店街などの地域」や、「子育て・観光・農業のこれから・企業誘致など、個々のテーマ」に対しての方針が必要ではないか。それには多様な考え、企画、提案が出せるようなプロジェクトチームや、各種団体、企業、市民も参画できる、まちづくり全体を考えるような組織を立ち上げるべきと考えるがどうか。

[市長] まずは「総社駅前開発プロジェクトチーム」次に「東総社駅周辺開発プロジェクトチーム」をつくっていくべきだと考える。

[一般質問の動画を見る(約41分)]

|

1 子育て施策について

・市内の保育施設の保育士確保のため、保育関係の学校を卒業後、一定期間市内の保育施設に従事した場合に返済免除とする修学資金貸付制度を創設してはどうか。

[市長] 良い考えだと思うので、今後の財政状況を見ながら、また子どもが増え続けていくかも考慮しながら、研究させていただきたい。

[教育長] 国からの今後の保育士配置基準の変更により、一層保育士が多く必要になることも考えられるので、効果的な提案だと思う。各園の保育士のニーズの状況を把握しながら今後研究していきたい。

・現在3歳までの子どもには屋内の子育て広場があるが、就園、就学後の児童に対する屋内の遊び場が減ってきている。18歳までの子どもたちにとっての遊び、学びの場であり、就学期、中高生にとっての居場所でもある子育て王国そうじゃを象徴するような「児童館」の考えはないか。

[市長] 「新築・既存施設の利用向上・リノベーション」の3通りのやり方を視野に入れながら前向きに考えていきたい。

[教育長] 既存の施設、図書館、公民館でこども、親子連れがより活動しやすい場所になるよう、考えていきたい

2 若者施策について

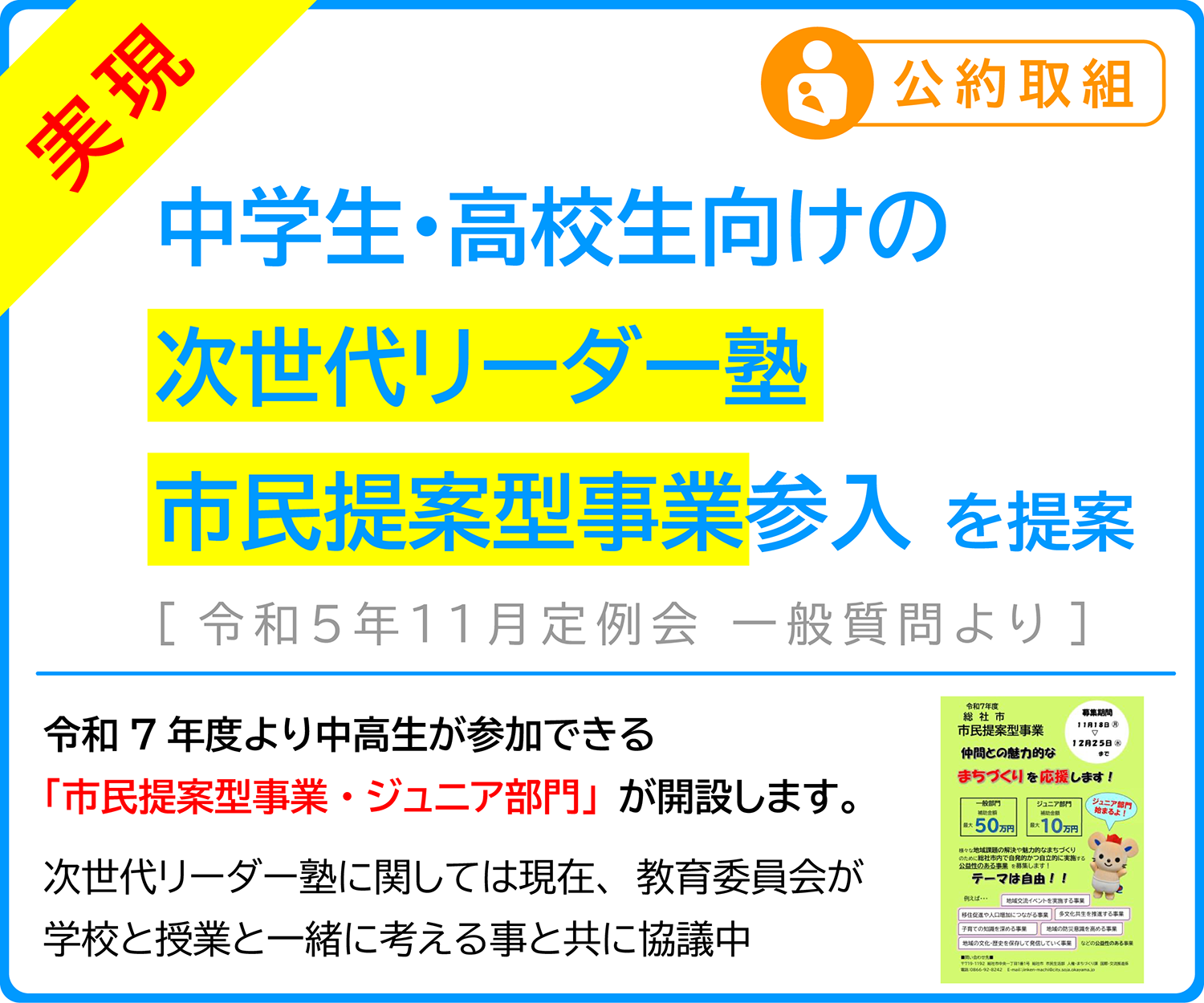

・これからの本市の発展を担う人材を育成するため、中高生向けの次世代リーダー育成塾の開設や、現在実施している市民提案型事業に中高生が提案しやすくなるような部門を設けてはどうか。

[市長] 5年前の大災害時に高校生が約1,000人ボランティアにきてくれた。その子たちが総社市のためになりたいと思える教育が、本来の総社の教育だと考え、新しい未来を担う人材を育成することは大事だと思うので是非やりたい。

ただどう選んでいくかは、教育委員会でよく仕組みを作っていただき良い塾にしていきたい。

市民提案型事業に関しても、良いアイデアだと思うのでやっていきたい。利益を伴うものに関しては保護者がいた方が良いと考えるが、前向きにトライしていきたい。

[教育長] 総社の将来を考えると非常に良いことだと思う。授業と一緒に考えていくことも必要だと思うので、学校としっかり協議していきたい。

★ 令和7年度より「市民提案型事業・ジュニア部門」が開始されます!

3 学校園について

・医療的ケアが必要な児童生徒を受け入れる学校園の体制、環境は整っているのか。また、学校園のバリアフリー環境や段差をなくすためのスロープ、トイレ環境や、送迎時に必要な思いやり駐車場の整備を進めてはどうか。

[市長] 現在でも関係各所を通じ協議はしているが、インフラは遅れていると思っている。求められ、手を上げてくれるのであれば迎え入れていきたい。

[教育長] 関係部署との連携を図っていくことが大切であり、看護師の配置をすることは当然考えていかなければならないと考えている。

バリアフリートイレについても第3次総社市教育委員会振興基本計画に数字を定めて取り組んでいる。

段差解消については、配慮が必要な児童生徒のためには確実にやっていきたい。

思いやり駐車場は学校ごと広さが違うので、来客用駐車場や保護者、学校が連携し確保をしていきたい。

・発達障がいや感覚過敏等、目には見えづらい様々な特性のある児童生徒に対し、学校生活を円滑に過ごすための必要な配慮を模索していくため、児童生徒、保護者、学校との合意形成がなされるよう早期に相談できる体制だけでなく、入学前の相談やどのように受入れをしていくかを考える場を設けてはどうか。

[教育長] 本市では総社小学校内に総社市特別支援教育推進センター「きらり」があり、様々な相談が受けられるようになっている。入学前であっても「きらり、学校、教育委員会」に事前に相談をしていただければ、合理的配慮について話合いができる場をつくっているが、

そういう場をもてることを、もっとわかりやすく周知していくことが必要なのではないかとも考えている。

◎総社市特別支援教育推進センター「きらり」

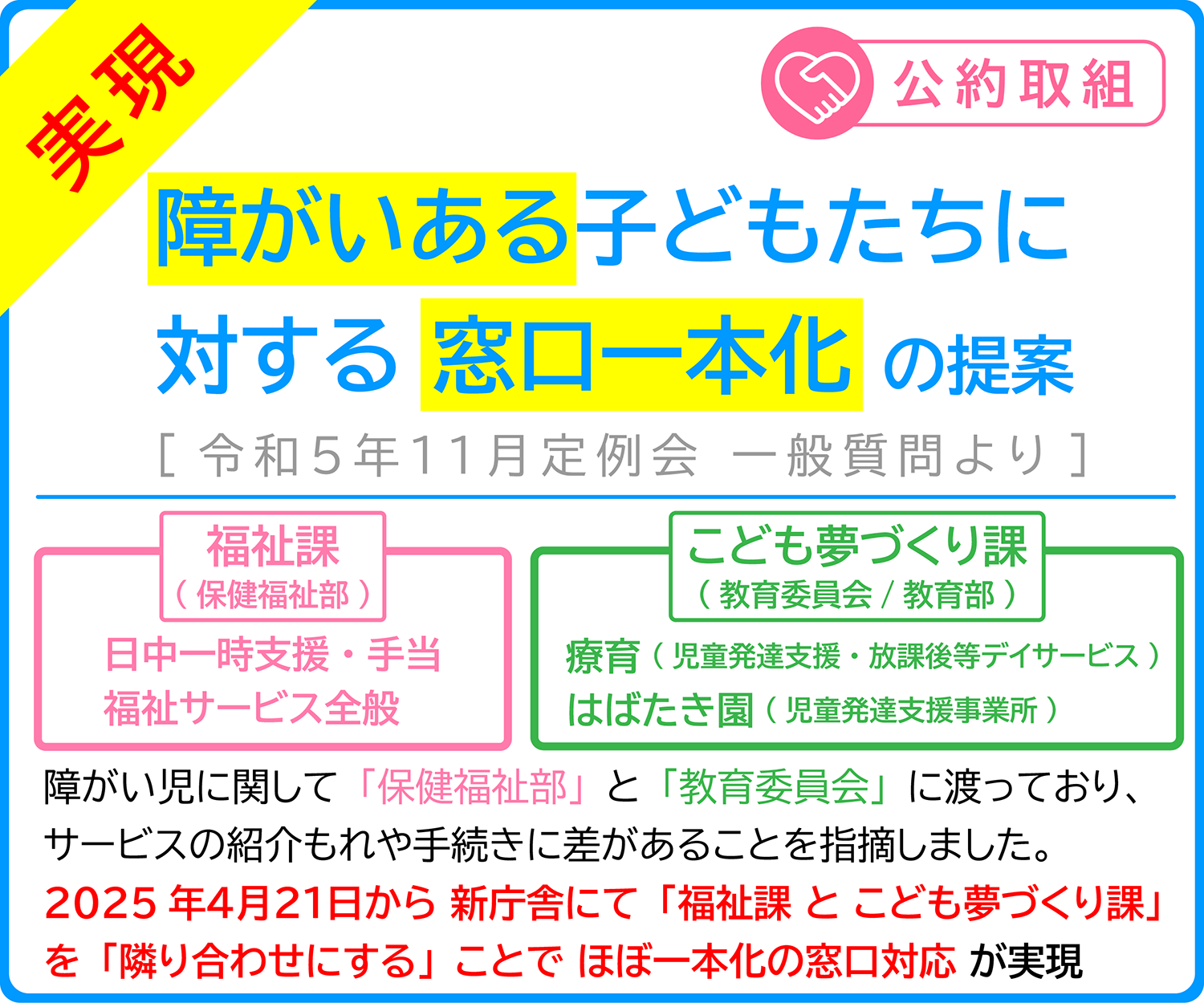

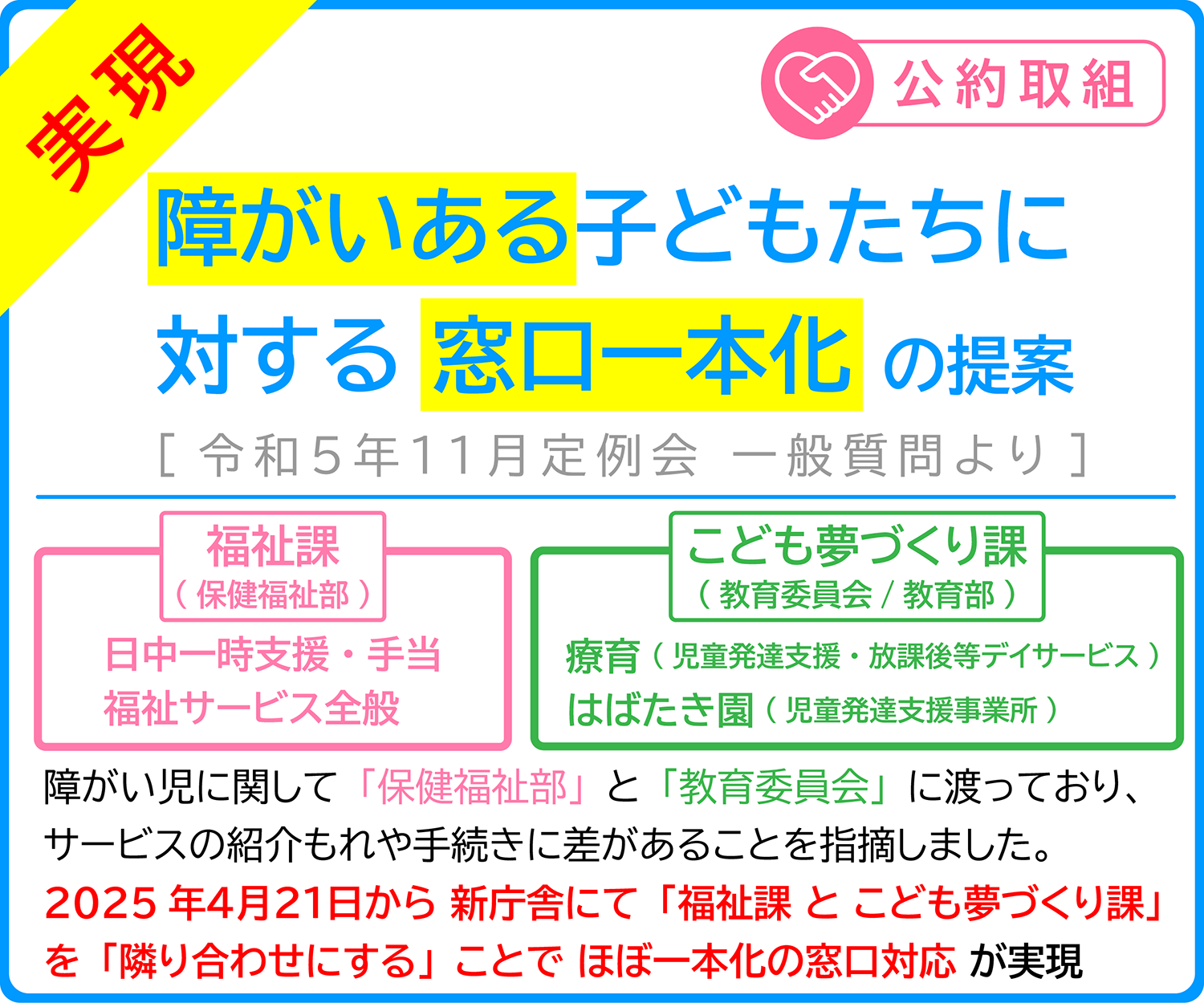

4 市庁舎について

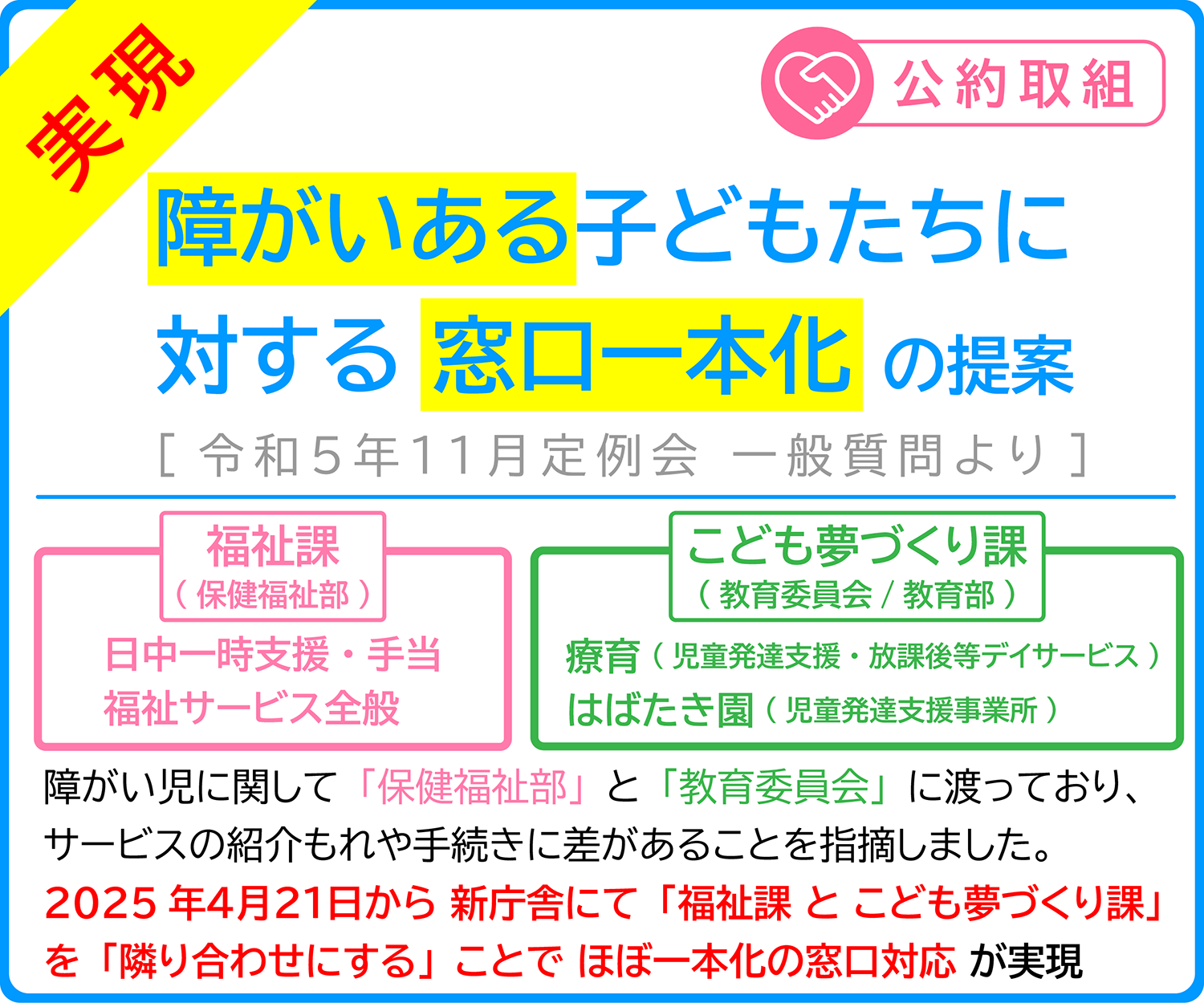

・様々な障がいのある子どもたちに対し、発達や療育の相談、課が異なることにより制度を知らずにサービスを受けられないことがないよう、障がいのある18歳未満の子ども達に対する窓口の一本化や相談体制を見直す必要があるのではないか。

[市長] 今のままではいけないと思う。障がいがない子どもにとっては西庁舎で一元化ができていると思っていたが、申し訳ないと思う。

18歳未満の子どもに対しては学校教育課、こども夢づくり課、福祉課は場所も違うので、わかりにくいし、パンフレットやHPで情報は公開しているが、ライフステージに対応していないと思うので、その部分をDX化、AI技術の活用も考えながら、限りなく一本化できるように努力していきたい。

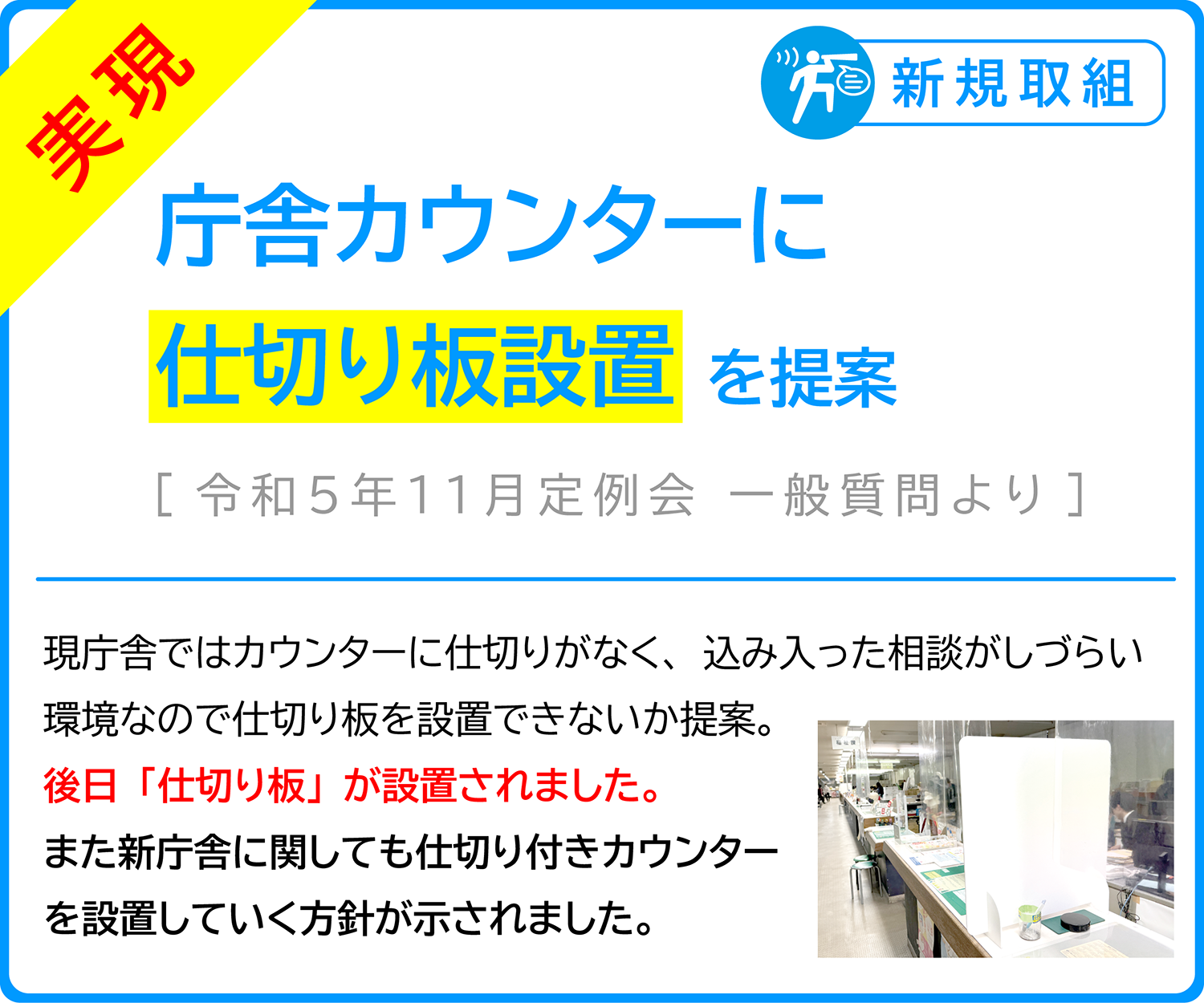

・現庁舎内は仕切り板が少ないオープンな窓口が多いように見受けられるが、新庁舎での窓口はどのようになるのか。また現庁舎でも仕切り板等を配置し、周りを気にすることなく落ち着いた環境で相談や手続きができるよう配慮をしてはどうか。

[市長] 新庁舎においては、完結できる1階のフロアにおいては、より仕切り板が必要になってくると思うので、そのような設計にしていきたい。

現庁舎、西庁舎に関して、窓口カウンターについても適宜、仕切り板を作っていきたい。

5 市の機構について

・現在、総合政策部内に人口増推進室を設置しているが、先日、市長は地元紙のインタビューにて「人口減少対策の専門部署もつくる」と発言しているが、どういったことを考えているのか。また、人口増推進室との違いは何か。

[市長] 過去の反省にたって考えなければならない。本市は人口増を実現してきたが、人口が増えているところと、減っているところの格差が激しすぎる。

人口減少具合を食い止め、減っているところに目配せしていくことが、人口増になると考えている。

内容としては地域自由枠交付金の増額、道づくりに特化していきたい。

人口増と人口減は一体感をもってやっていくものであり、これが来年4月からの機構改革によるものか、人事異動によるものか、どの部署に置くのかも含め考えさせていただきたい。

・本市のDX化をより進め,庁舎内の業務効率化を図り、市民との対話の時間を増やすためにもデジタル化推進室ではなく「DX推進係」等、課の中に組み込み、兼務ではなく専任を増やしていく考えはないか。

[市長] 人的ファシリティーマネージメントは絶対にやっていかなかればならないと考えている。

限られた人材の中で、業者から購入したパッケージのカスタマイズ作業に時間をかけすぎるのは好ましく無く、人をさらに増やすだけでなく、それぞれの課でやってもらいたい。DX化で軽減できた人材をアナログ的な作業が必要な福祉分野に職員をあてていき、市役所のメリットを上げて、市民に還元していきたいと考えている。

・総合政策部内の機構を今一度、見直す必要があるのではないか。

(補足:問題点として、総合政策部/政策調整課は本来「政策を行う際に様々な課を繋げていく」課であったが、総合政策部内に魅力発信室、人口増推進室をおき、兼務状態となっていることから、本来の政策調整の役割を担えない状態となっている)

[市長] 縦割りでやっている組織では絶対に市役所は発展しないし、市民は幸せになれない。

過去に企画課を総合政策部にし、横串をさしていくことになった。

2つ気をつけなければならないと考えている。

1つは「総合政策部長のパフォーマンスに差配される部署であってはならない」

2つは「部署内に新たな仕事ができすぎて、総合政策部内で縦割りができてはならない」

総合政策部の仕事量を見直し、全庁体制の中で見直して決めていくことが必要である。

変えるのではなく、機能の部分を見直す。仕事量に対し、どこまでを総合政策部でやっていくのかをもう一度考えなおすことが必要であると感じている。

[一般質問の動画を見る(約65分)]

|

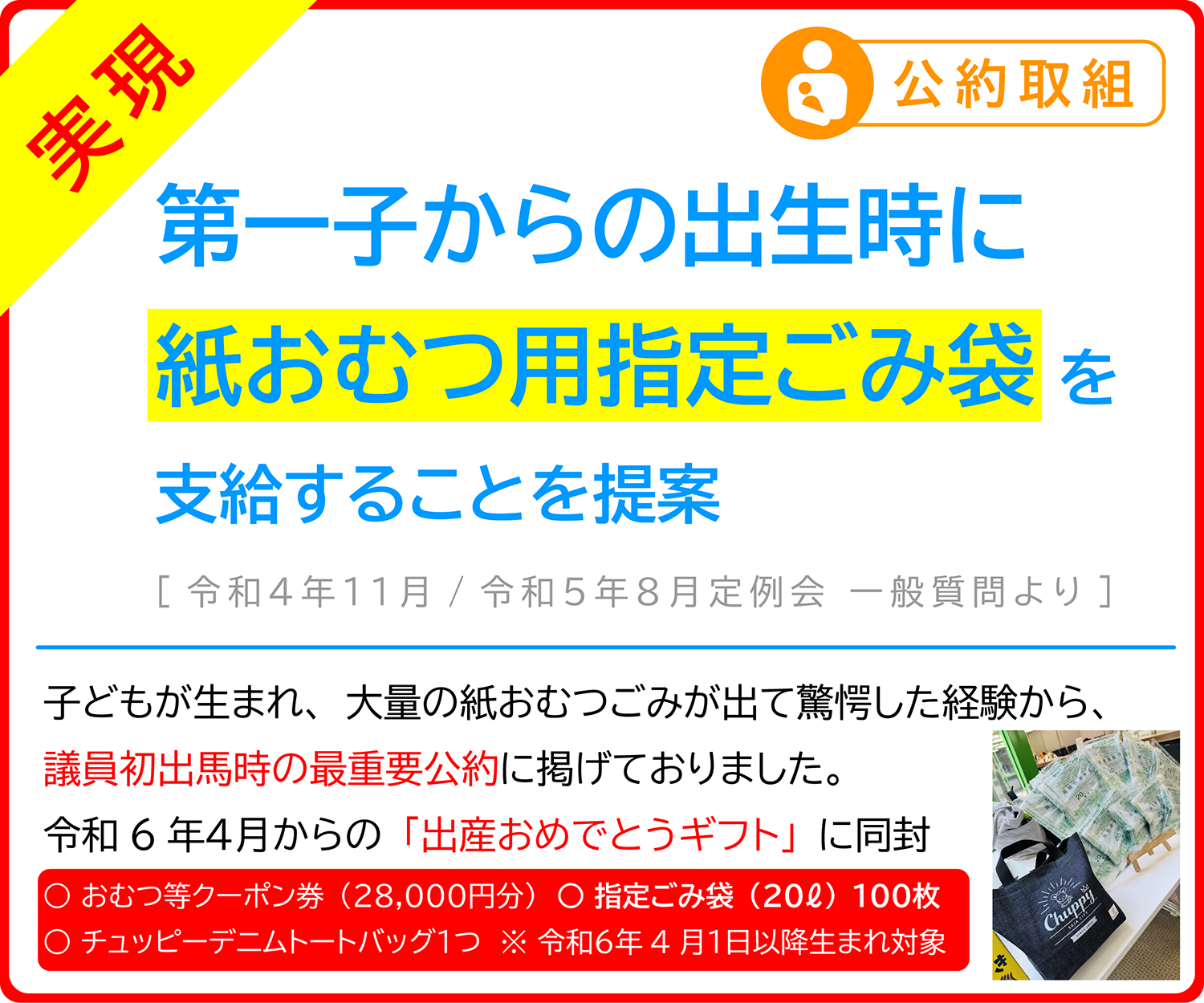

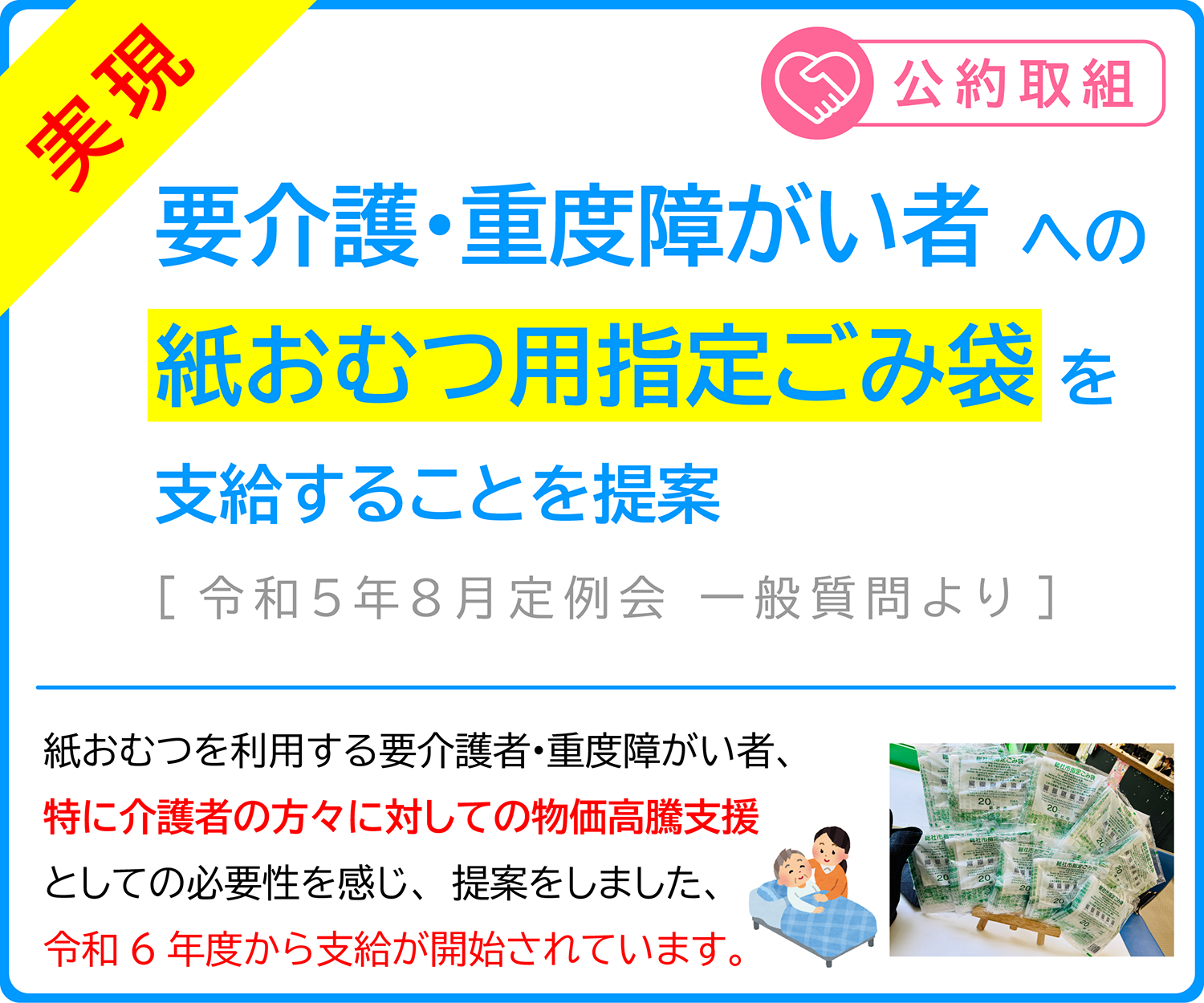

1 物価高支援について

・物価高支援として、紙おむつを使用している「要介護者・重度障がい者・乳幼児のいる世帯」へ指定ごみ袋の支給を行ってはどうか。

[市長] 新生児については、来年度から実施予定の「お祝い玉手箱(仮称)」へ入れ込んでいく。

要介護者、重度障害者については受け渡し方法を考えながら前向きに検討していきたい。

★ 令和6年4月より「出産おめでとうギフト」に指定ごみ袋(20L×100枚)が配布されています!

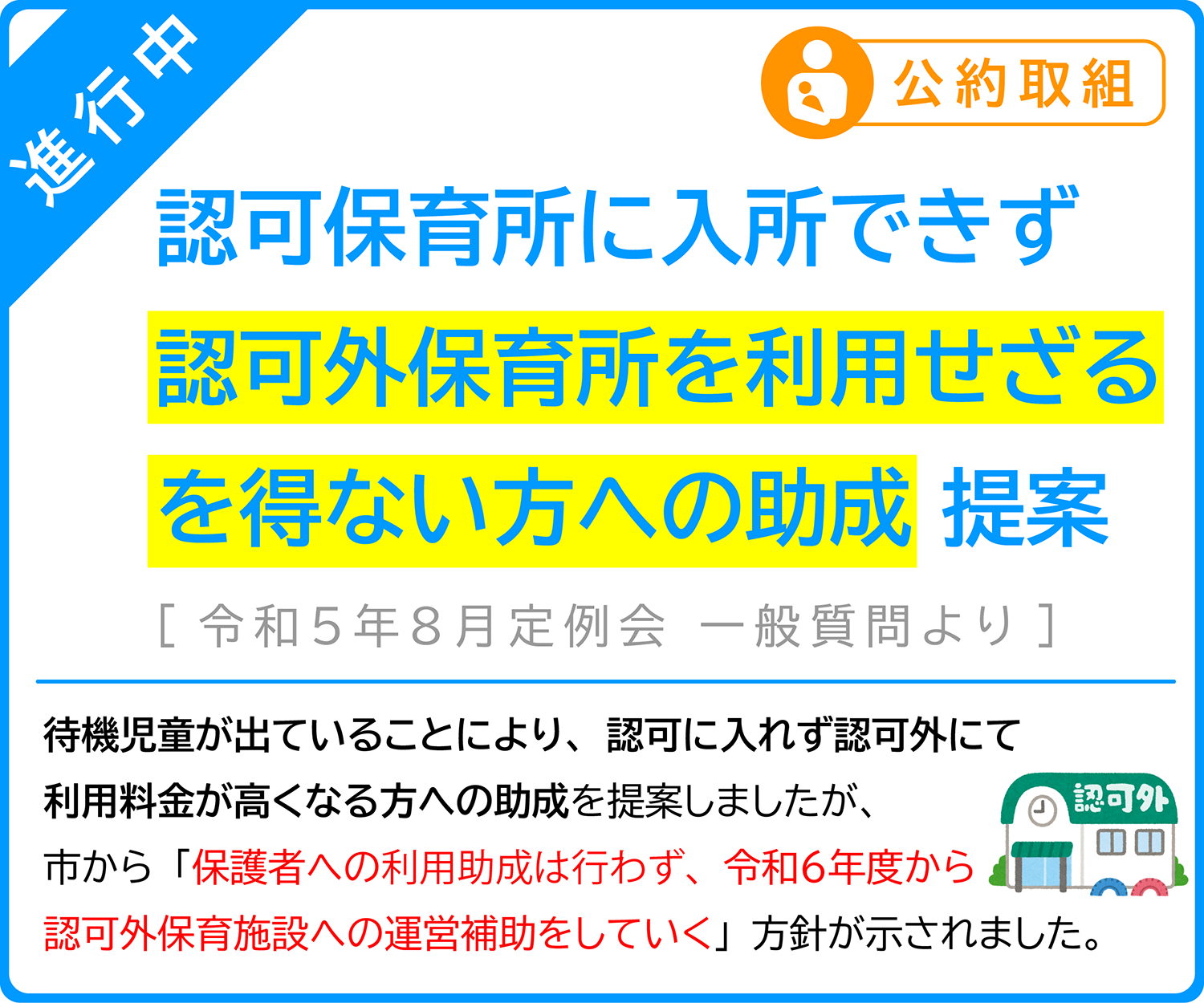

2 認可外保育施設について

・希望する認可保育所に入所できず、認可保育所と比べ利用料金が高い認可外保育施設に預けざるを得ない、幼児教育・保育の無償化の対象とならない0・1・2歳児の保護者への支援のため、認可保育所の利用料金に近づけるための助成を行ってはどうか。

[市長] 認可外への料金認識があやふやであり、所得によっては、認可の方が利用料金が高くなることもある。

今は認可外保育施設への助成をしていくことが、正しい選択ではないかと考えている。

[教育長] 一人一人保育料が違うので、認可外保育施設への助成を行い、保護者に還元してもらいたい。

[再質問] 所得で保育料が高くなったり、指導方針が良いからということ認可外を希望する方は良いが、認可保育所への希望を出したにも関わらず「認可外に行かざるを得なくなり、利用料金が高くなる方々」への責任は感じないのか

[市長] そのことは言う通りだと思うので、それも含め考えていく。

[教育長] 認可外に行かざるを得ない方は、現在40名いる。最初から諦めて認可への希望を出していない方もいる。実態を十分把握し考えていきたい。

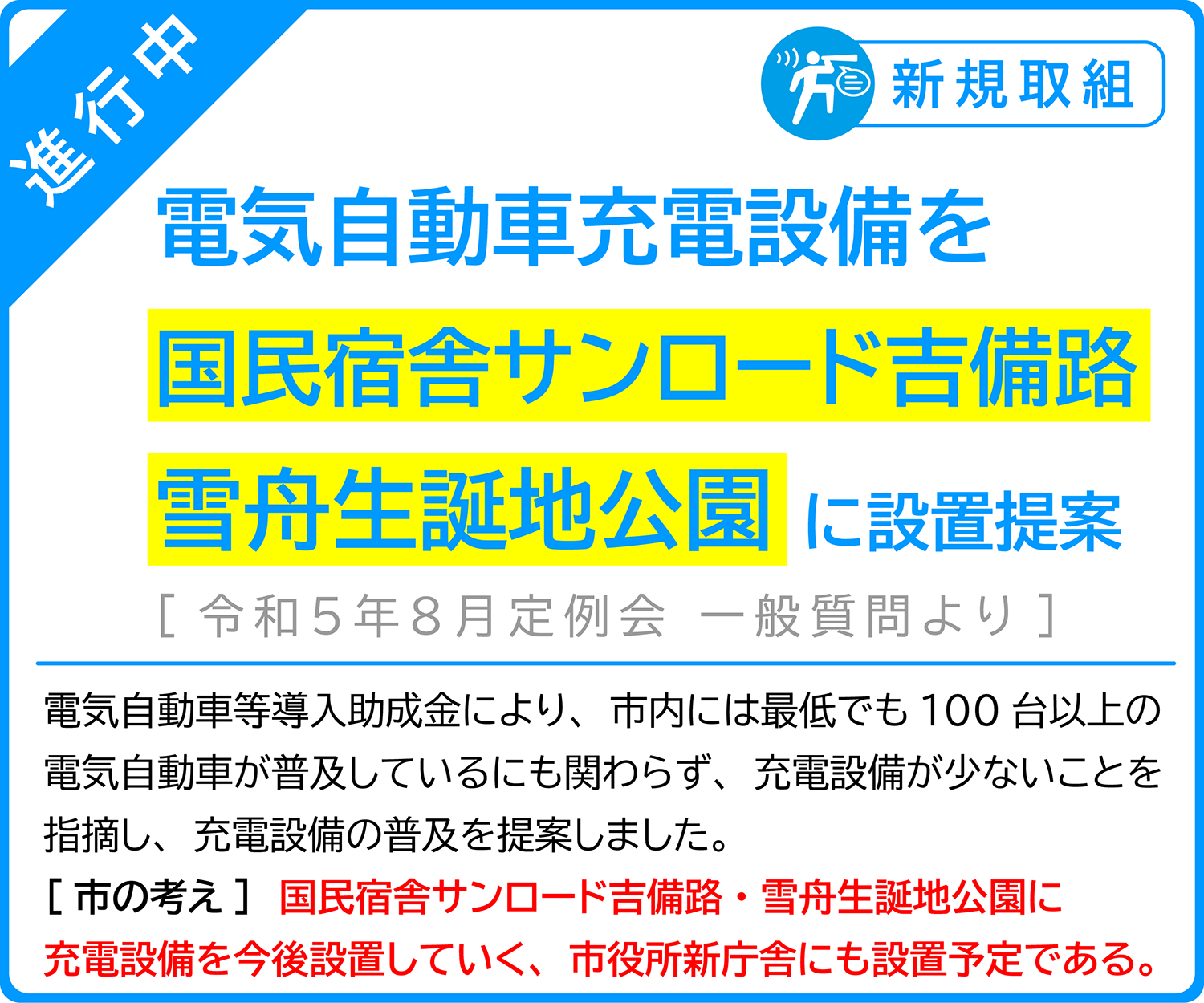

3 電気自動車について

・電気自動車の普及には、充電設備の普及も重要と考えるが、国民宿舎サンロード吉備路や雪舟生誕地公園に充電設備を整備していく考えはないか。

[市長] 国民宿舎サンロード吉備路、雪舟生誕地公園には充電設備を整備していく方向でやっていきたい。市役所の新庁舎にも設置予定でもある。

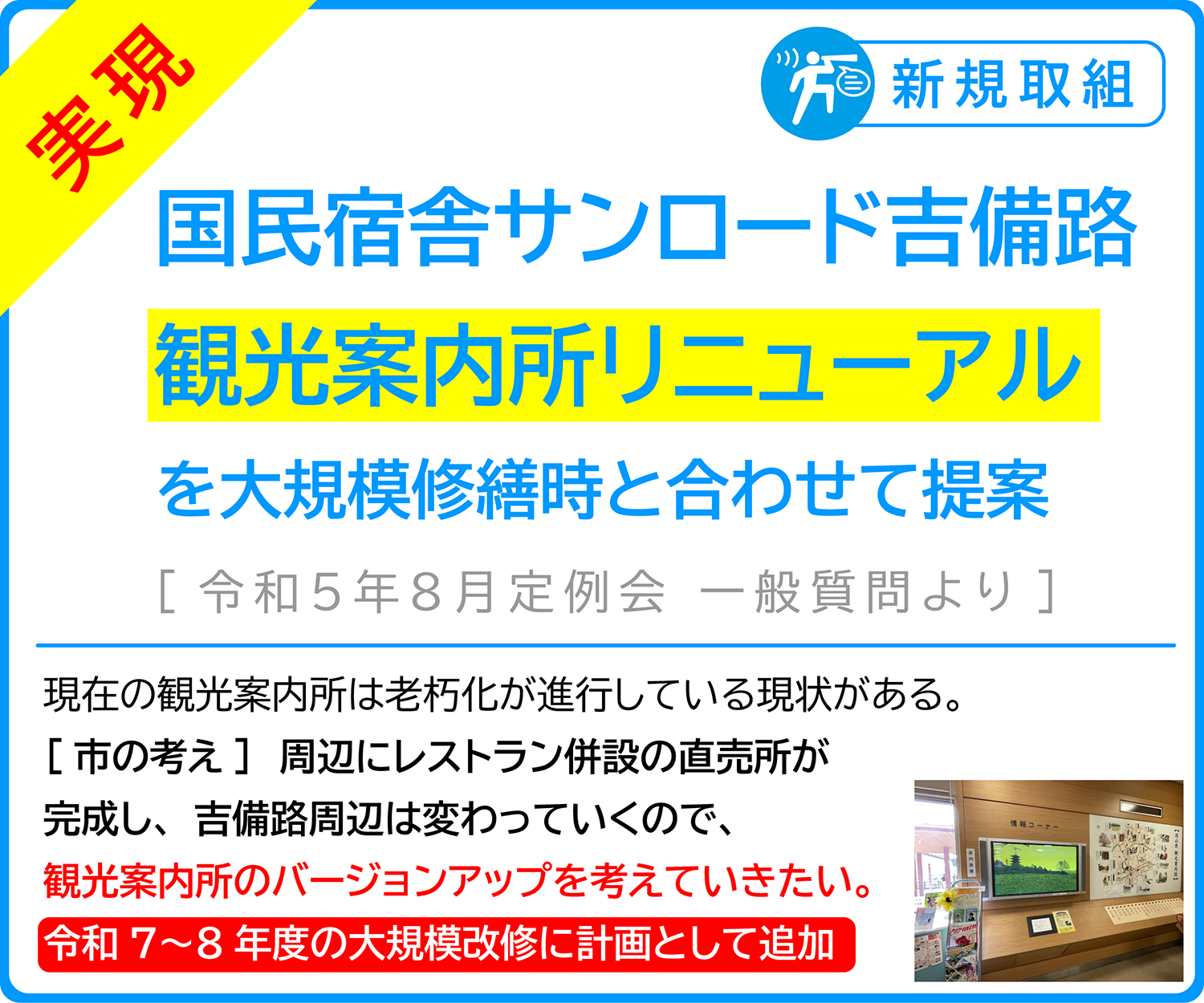

4 国民宿舎サンロード吉備路について

・国民宿舎サンロード吉備路の修繕が予定されているが、その際に本市の魅力を高めるための観光拠点・情報発信施設として観光案内所をリニューアルしてはどうか。

[市長] 周辺にレストラン併設の直売所が完成し、吉備路周辺は変わっていくので、観光案内所のバージョンアップは考えていきたい。

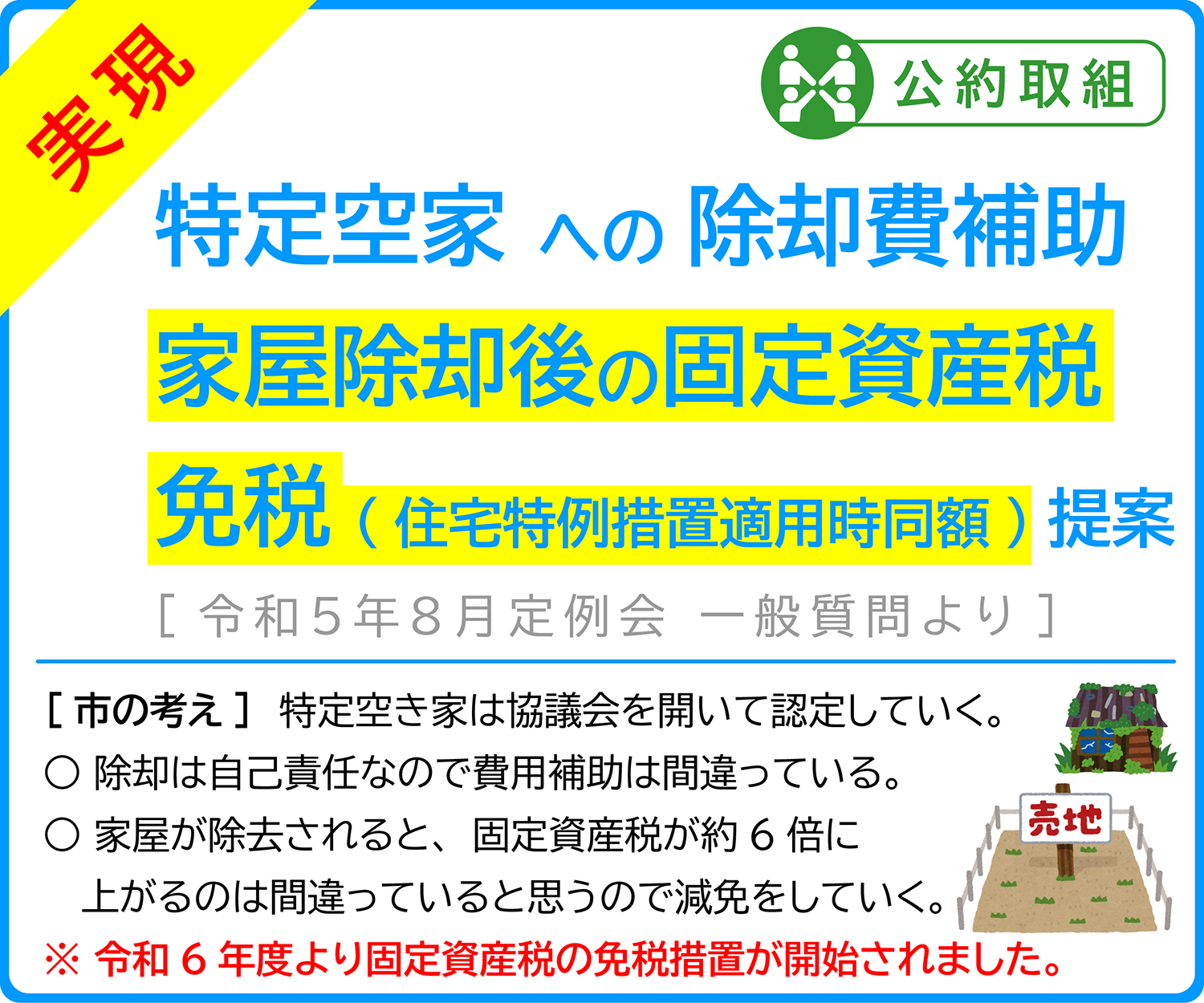

5 空き家について

・市内の危険な空き家に対し、特定空家の認定を今後行っていくのか。その際に家屋の除却に対しての助成金支給や、固定資産税を住宅特例措置適用時と同額になるよう減免をしてはどうか。

[市長] 除却に対して、助成をするのは違うと思うので行わない。特定空家の認定については、今後思い切ってやっていく。

除却後に固定資産税が上がるのは間違っていると思うので減免をしていく。更地になって有効活用や、人口増につながるような制度に変えていきたい。

★ 令和6年度より「空き家解体に伴う固定資産税免税」が開始されました。

[一般質問の動画を見る(約36分)]

|

1 人口増施策について

・課題解決や新しいアイデアを取り入れるため「地域おこし協力隊員」を積極的に採用していく考えはないか。

・「おためし地域おこし協力隊」や「地域おこし協力隊インターン」の制度も活用し「地域おこし協力隊」の推進を図ってはどうか。

[市長] 人口増については市民を含め総力戦と考えているので、地域おこし協力隊員の方々の力を借りながら積極的に採用を進めていきたい。

ミスマッチを防ぐためにも、短期型のおためしやインターンも活用していきたい。

2 障がい者施策について

・障がいのある本人同士、障がいのある子どもがいる、保護者同士が話合いや情報交換ができるような場をつくり、お互いに支え合うため、ピアサポートの推進を後押ししてはどうか。

[市長] 障がいというテーマをもった保護者の方々がお互いに支え合えるような仕組みを、市や各種団体とも協議しながら、システムを構築していきたい。

全国でも画期的な、この仕組みが出来れば良いと考えている。

・行方不明時の早期発見や本人、家族の安心のため、現在、認知症の方を対象としているSOS(そうじゃ・おかえり・サポート)システムに「知的障がい・精神障がいのある方」も対象とすることはできないか。

・それに合わせ GPS機器購入費等の助成対象としてはどうか。

[市長] どちらもSOSシステムに組み込み、GPS購入費の助成も行なっていきたい。

★ SOS(そうじゃ おかえり サポートシステム) / 総社市障がい者・児見守りGPS購入費等助成

3 就学準備について

・公立小学校への入学準備において、入学説明会より前に行われる就学時健康診断のときに入学準備情報の提供、資料を配布してはどうか。

[教育長] 今年度より「各小学校のホームページ」にて、その年の「入学のしおり」を公開していくことで、準備情報を得ていただく。

ただし12月から1月にかけて校則の見直し等も行われるため、変更がある旨も注意点として認識していただきたい。

★ 総社市内各小学校の入学準備情報について まとめ

4 市有財産について

・市が保有している土地や使わなくなった車両、各部署からの不要備品の情報を広く公開するとともに官公庁オークションや民間ネットショップを活用し、積極的に売却を進めていく考えはないか。

[市長] 新たな手法として、オークションやネットショップの自治体連携を活用しながら、積極的に進めていきたい。

[一般質問の動画を見る(約25分)]

|

1 ネーミングライツ制度について

・維持管理費、運営費の確保やより多くの市民に親しんでもらうため、本市の保有するスポーツ施設・公共施設・市道・公園・イベント等へのネーミングライツ制度を導入してはどうか。

→ ネーミングライツ制度に関しては大いに賛成であると答弁いただき、ガイドライン作成も含め取り入れていくとのことです。

2 市営住宅跡地について

・市営住宅跡地の今後の利用として本市が目指す「子育て王国そうじゃ」を象徴とするような18歳までの子どもたちにとっての遊び、学びの場であり、特に就学期、中高校生の居場所や保護者たちの相談・交流拠点でもある「児童館」として活用する考えはないか。

→ 市営住宅跡地は住宅地を確保することが最優先であるとの考えから売却の方向であり、児童館に関しては別で議論をしていくとのことです。

3 防犯灯について

・市道に面している新しい住宅地において防犯灯が設置されていない現状について、どう感じるのか、また防犯灯を設置することは可能か

→ 各小学校区毎に「地域づくり協議会」があり人口毎に「交付金」が出ているので、それを活用し防犯灯が設置できるとのこと。町内会の加入、未加入に関係はありませんので地域づくり協議会、または人権・まちづくり課に相談をして欲しいとのことです。

4 デジタル化について

〇 市の取組について

・「総社市デジタルで人にやさしいまち推進条例」「総社市デジタル変革宣言」により、本市はどういった方向を目指そうと考えているのか。

→ 市民の利便性向上はもちろんのこと、職員の仕事量を軽減し、市民の皆様への新たな取り組みにつなげていくことであるとの答弁でした。

・デジタル化で手続きや職員の業務を効率化することにより、市民サービスをより向上していくことが重要と考えるが、職員や市民からの電子化の提案といったような意見の聴取は行っているか。

→ 若手職員を中心としたワーキンググループをつくり提案を促していきたいとのことです。

・デジタル化に伴う人材の確保、研修、育成状況はどうか。また、今後さらにDX化も目指すためにシステム設計だけではなく、人間工学に基づいたデザイン思考が求められると考えるが、そのような民間業者の専門家を招き入れるような考えはないか。

→ 今後のDX化へ向けての外部人材確保を行っていく方向で考えていくとの答弁をいただきました。

★ その後、令和5年3月28日に総社市DXアドバイザーとして「陳内裕樹(じんない ひろき)」氏が任命されました。

〇 教育委員会の取組について

・現在の教育現場でのデジタル化の取組状況はどうか。また、児童・生徒たちへのICT教材活用状況はどうか。

→ 教職員は校務支援ソフトを使用し、会議のペーパーレス化や成績処理を行っており、児童生徒は学習アプリやデジタル教科書を導入しているところもあるとのこと。学校や教員による差はあるが活用状況は向上していて、本年4月から児童生徒の端末持ち帰りも実施していくそうです。

・連絡帳や電話で対応している出欠連絡や脱プリント化への考えはどうか。

→ 教育委員会が管轄する「幼稚園、小学校、中学校」一斉に新連絡システムを導入するので、その中でできるようにしていくとの答弁をいただきました。

・学校に行きづらさを感じている生徒や不登校生徒、自主的に休校をしている生徒に対しICT教材を活用した自宅学習で出席扱いとする考えはどうか。

→ ICT教材を使用した「出席扱いとなるための要件」に関しては今後、満たせるようにしたい。学習プログラムを通じて社会的自立も目指していきたいと考えているとの答弁をいただきました。

[参考]やむを得ず学校に登校できない児童生徒等へのICTを活用した学習指導等について(文部科学省通知)

[参考要約]文部科学省が通知した不登校生徒でも出席認定にできる7つの項目(WIALISオンラインスクール)

[一般質問の動画を見る(約44分)]

|

1 子育て支援について

・紙おむつ等を捨てるためのごみ袋の支給提案

・第3子以降の18歳までの小児医療費無償化の提案

→ 今後の施策への参考にしていただけることとなりました。

★ 現在1割負担となっている中学校卒業までの通院については来年度より無償化をしていく方針となりました

2 インクルーシブ教育について

・文部科学省から発出された「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」の現状と今後の取り組みについて

→ 現在、本市では学びの場の変更に該当する児童はいないそうですが、今後の授業時数をついては保護者への丁寧な説明を心がけていくと答弁をいただけました。

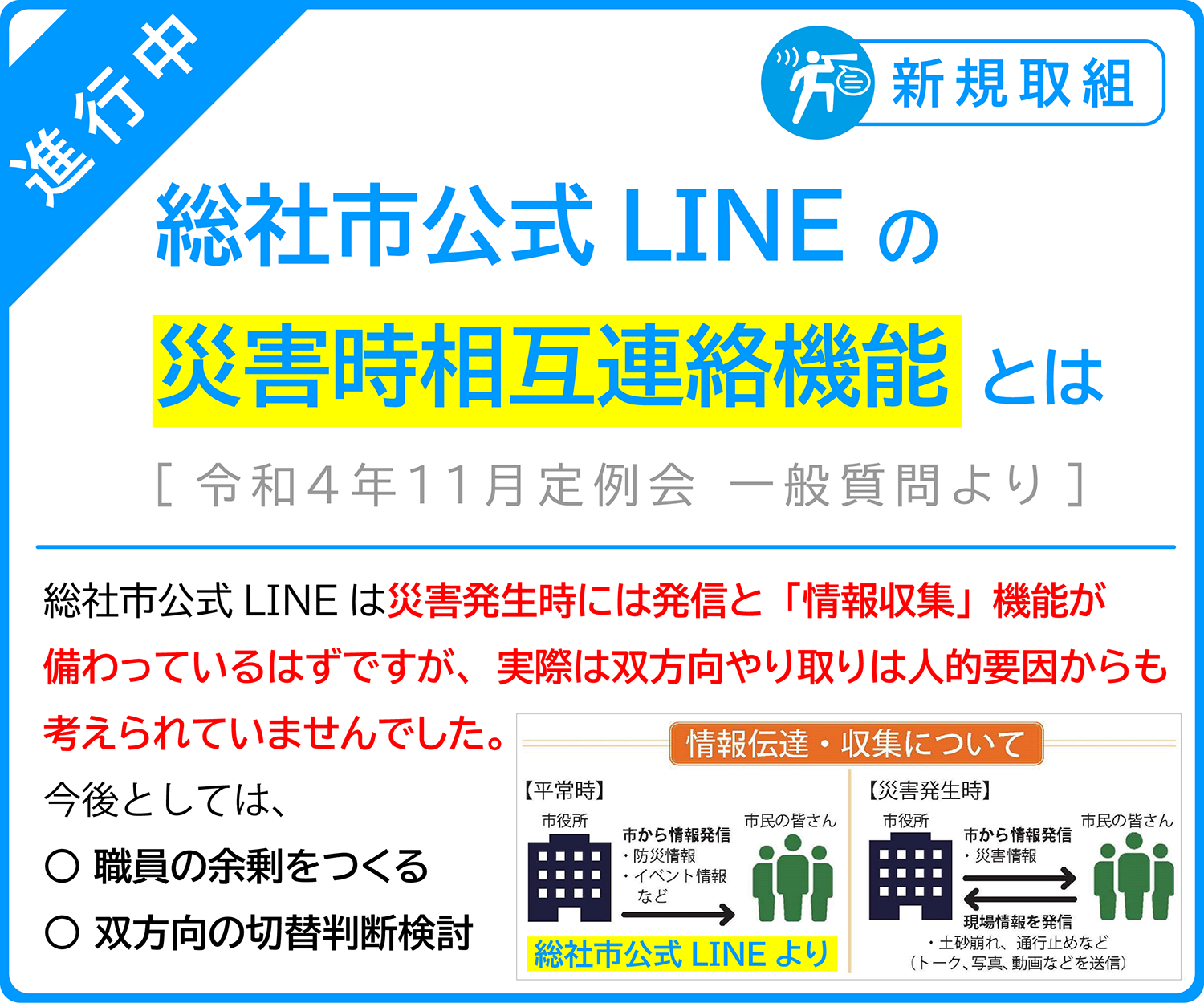

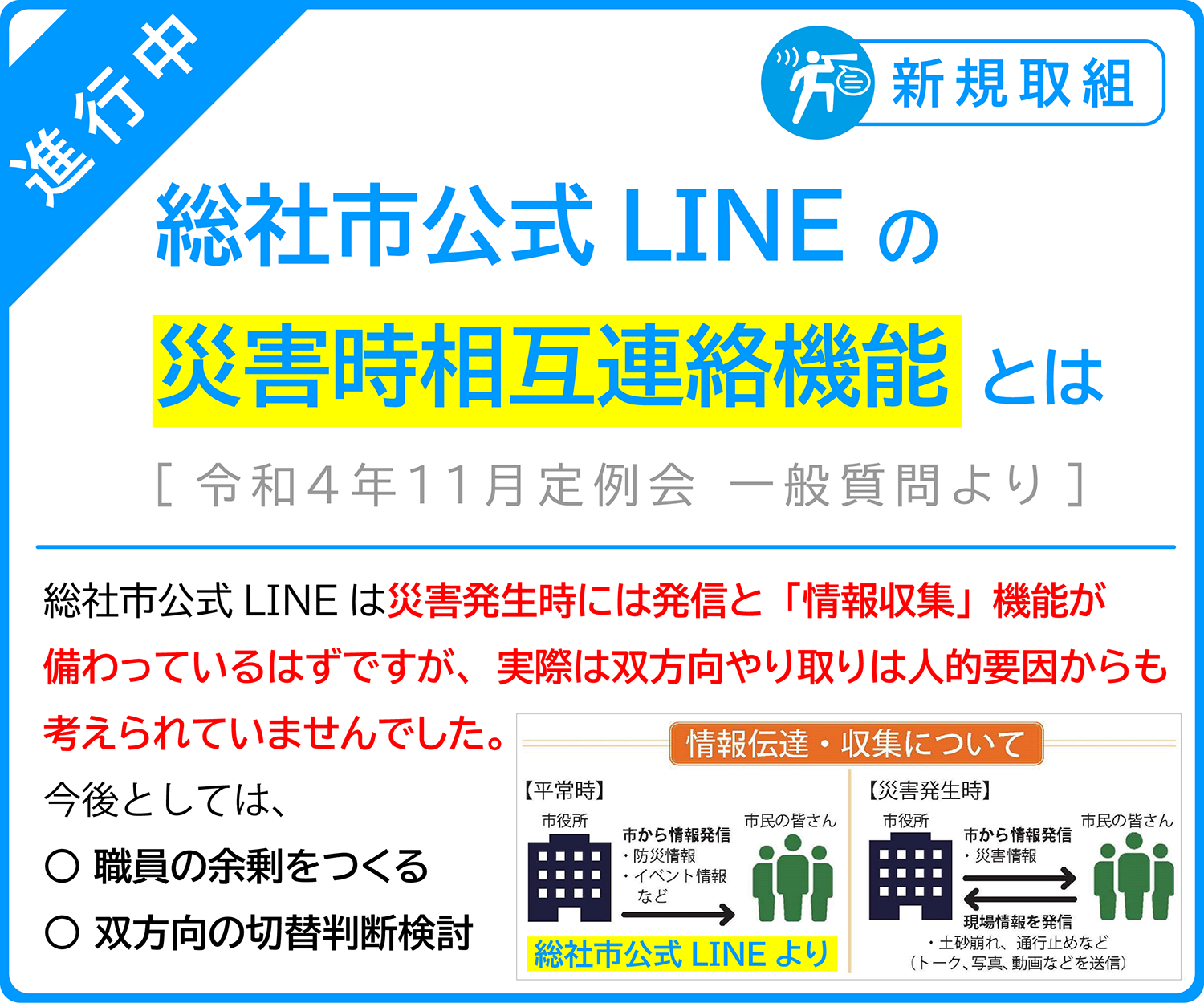

3 総社市公式 LINE について

・9月に災害対策本部ができたにも関わらず総社市公式 LINE の災害時相互連絡機能が使われかなったが相互連絡に切替わる条件について

・実際に災害時に相互連絡ができるのか、連絡の対応方法はどうするのか

→ 元々双方向の連絡ツールとして考えていなかったそうで、災害対策本部で双方向への切替え判断を検討し、人手が無いという状況をつくらないためにも緊急時の連絡、対応ができる職員の余剰を考えていきたいとの答弁をいただきました。

4 防犯体制について

・市役所での「防犯訓練の実施」や「防犯カメラの設置」「刺股等の防犯グッズ」等の提案

→ 市役所を訪れる市民を守るためにも順次対応していくとの答弁がありました。

〇 防犯訓練:必要との考えのもと、随時行っていくとのことです。

〇 防犯カメラの設置:現庁舎は不要であるという考えですが、新庁舎については設置場所も含め前向きに進めていくようです。

〇 防犯グッズ:すぐにでも準備していくそうです。

[一般質問の動画を見る(約34分)]

|

1 「子育て王国そうじゃ」について

・本市が考えている「子育て王国そうじゃ」とは何か。

・「子育て王国そうじゃ」を掲げる中で一番重点を置いている政策は何か。→ つどいの広場・地域子育てセンターの設置である 。

・子育てにおいて、多岐に渡った行政の働きや支援が必要となるが各部署間においても「子育て王国」という目標に向かうべきではないか。

・本市が考える「子育て王国そうじゃ」と市民が思い描く「子育て王国そうじゃ」には認識の相違があるのではないか。

・今こそ「子育て王国そうじゃ」の理念・取組・方針を定めた「子育て王国そうじゃ宣言」を打ち出すことで市民・地域・事業者・行政,議会が共通認識を持ち、これからの子どもたちのため,市政にいかしていくべきではないか。

→ 本市には「子ども条例」があり、それを元に子ども政策を考えている。時代に合わせ子ども本位且つ「社会のニーズ、親の気持ち」に応えていけるように変化させていかなければならないと考えている。

[子ども条例について]

[一般質問の動画を見る(約31分)] |

1 寄り添い支援について

・現在配布している親子健康手帳と合わせ「ダウン症児,低体重児,医療的ケア児,多胎児」の親となる方、なった方への様々な情報が掲載されたサポートブックの配布を考えてはどうか。

→ 日本で一番いいものをという気持ちをもって「総社市独自のサポートブックをつくっていく」との答弁をいただけました。

★ そうじゃダウン症のある子を持つ家庭応援サポートブック 完成

★ そうじゃ多胎児家庭応援サポートブック 完成

2 ユニバーサルデザインフォントの導入について

・学校園のプリントへのUDフォントの導入提案

・読みやすい、見やすいデザイン例を共有できないか

→ 「UDフォントを各学校園へ紹介、情報の共有を働きかけていく」との答弁をいただきました。

※ 現在、総社市内の「半数弱」の学校園でUDフォントが使用されているようです。

★ 後に総社市教育委員会から保護者の皆様へ配布されている文書、プリントはすべてUDフォントに変更されております。

3 意見の聴取方法について

・市民、職員からのへの意見や提案の方法について

・状況を鑑みながら市民との意見交換機会をつくってはどうか

→ 市民提案箱やホームページから政策提言をもらうこともある。

「状況をみながら、ガラス張り公開市長室のような市民との対話を行っていきたいと考えている」との答弁をいただきました。

[一般質問の動画を見る(約32分)]

|

1 公園について

・公園施設についてどのような思いを持ち,どう変えていくべきと考えるか。

・計画の概要,進捗状況はどのようになっているのか。

・世代や障がいの有無を問わないインクルーシブ遊具,健康増進を目的とした健康遊具への取替えを行ってはどうか。

・トイレの整備,日陰の確保,ベンチ増設等の考えはどうか。

・取り替える遊具やインクルーシブ遊具,健康遊具,トイレの整備に関して,事業者,団体,個人からの寄附・寄贈を募ってはどうか。

→ インクルーシブ遊具の導入を検討していただけることとなりました。

公園遊具/設備への寄付・寄贈に取り組んでいただけることとなりました。

[一般質問の動画を見る(約21分)]

|

1 プラスチックごみについて

・プラスチックごみゼロ宣言の内容 / 新たなプラごみリサイクルとして「コンタクトレンズの空ケース回収運動」の提案

→ 新たに取り組んでいただけることとなりました。

★ コンタクト回収取組がすでに始まっています! 使い捨てコンタクトレンズの空ケースの回収について(総社市HP)

2 子どもの防犯対策について

・現在の市内の幼稚園/認定こども園での防犯対策の現状

・新たに防犯対策として「催涙スプレー導入」の提案

→ 全園に導入をしていただけることとなりました。★ 現在、市内の全幼稚園/認定こども園に設置されております

[一般質問の動画を見る(約31分)]

|

|